Date de création : 28.02.2014

Dernière mise à jour :

05.11.2025

19969 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· JUIFS DU MONDE. HISTOIRE. PERSONNAGES. (3319)

· ROIS.PRINCES.LA COUR ROYALE DU MAROC (261)

· JUIFS. CAMPS DE LA MORT. NAZIS. SHOAH. (2400)

· CÉLÉBRITÉS. COMÉDIENS. ARTISTES. (28)

· 1-RÉCIT D'UNE ENFANCE A RABAT. (220)

· TOUR DU MAROC EN 365 JOURS ET +.2013. (399)

· MELLAHS, ARTISANS ET VIE JUIVE AU MAROC. (252)

· CIMETIÈRES ET SAINTS JUIFS DU MAROC. (306)

· ANNÉES 60. ANNÉES YEYE. (303)

· ROTHSCHILD. FAMILLES. DESCENDANCES. (448)

bonjour à tous moi fatima zeroura j y etais jusqu en 1961.

Par Anonyme, le 31.10.2025

vous confondez avec juifs marocains décrits dans les livres et les juifs d’algerie aisés. la robe est typique

Par Anonyme, le 27.10.2025

fille de militaire français, j'ai commencé ma scolarité à rabat pendant 3 ans.

nous habitions une maison au 4

Par Anonyme, le 23.10.2025

que de beaux souvenirs avec patrick , claude et les copains des sorties. au london taverne ! à montparnasse. u

Par Anonyme, le 17.10.2025

de quelle année date cette photo de l'avenue el makhzen ?

Par Anonyme, le 15.10.2025

· NABILLA BENATTIA.

· PRINCESSES ET PRINCES DU MAROC.

· LISTES DES PRÉNOMS HÉBRAÏQUES.

· PIERRES SUR LES TOMBES JUIVES ?

· LA CHANSON D'AUTREFOIS: TRABADJA LA MOUKERE.

· JEU DE NOTRE ENFANCE LA CARTE MAROCAINE: RONDA.

· ZAHIA DEHAR.

· PRINCESSE LALLA LATIFA HAMMOU DU MAROC.

· C’ÉTAIT LES DISCOTHÈQUES DE NOTRE JEUNESSE A PARIS.

· LES JUIFS CONNUS FRANCAIS.

· LA MAHIA EAU DE VIE MAROCAINE.

· LES FRERES ZEMMOUR. CRIMINELS JUIFS FRANCAIS.

· LE MARIAGE TRADITIONNEL AU MAROC.

· FEMMES INDIGÈNES POSANT NUES AU MAROC.

· LES EPOUSES DU ROI HASSAN II DU MAROC.

- · recits du mellah de rabat

- · que chantais t'on en 1920

- · voir les femmes qu elles montrent leurs hanches larges

- · voir les femmes montrent leur hanches larges

- · voir la femme juive montre ses hanches larges toute nue

- · mariée rabat juive

- · juive se fait niquer par un écolier

- · rabat 1912 vergers

- · zamal de chaouia

- · le vieu marocain assi devant la porte

afrique amis argent art article background base belle blog bonne cadre carte

MELLAHS DE RABAT-SALE. RÉCITS. GOULVEN.

JOSEPH GOULVEN: Les MELLAHS de Rabat-Salé. PAGE 1.

Joseph Goulven (né le 17/02/1886 à Quimper et mort le 26/04/1972 à Aix-en-Provence) effectue une carrière d'administrateur colonial.

Après l'École coloniale en 1906, il est nommé à Dakar (Sénégal) au ministère des Colonies.

En 1911, sa Thèse sur l'Afrique-Équatoriale française lui vaut le Prix de la Faculté de droit de Paris.

Il rejoint l'équipe de Lyautey au Maroc dès 1913.

Enfin, Joseph Goulven est élu membre libre de l'Académie des sciences d'outre-mer le 21/03/1958.

---

JOSEPH GOULVEN. : Les MELLAHS de Rabat-Salé.

Préface de M. Georges Hardy, ancien directeur général de l'instruction publique au Maroc, directeur de l'École coloniale à Paris.

105 photographies. 10 dessins et 2 aquarelles en couleurs de Hainaut.

Livre-récit montrant des scènes de la vie courante des Juifs au mellah de Rabat et de Salé.

Plusieurs photos personnelles rajoutées au récit.

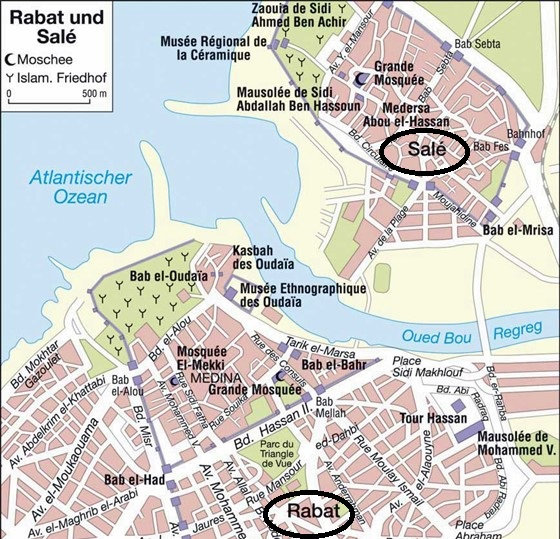

Plan de Rabat et de Salé.

POURQUOI LES JUIFS SONT-ILS ALLER VIVRE DANS CE MELLAH DE RABAT ET DU MAROC ?

Allez donc comprendre pourquoi l'histoire d'Israël était allée s'encrasser dans la boue de ce dédale de rues et d'impasses qui partaient d'une synagogue pour déboucher dans le cimetière.

Pourquoi elle était allée charrier ses juifs de la Judée vers le Maroc pour finalement les faire échouer dans la pénombre de ces quartiers des Mellahs du Maroc, clôturé de murailles et, plus impénétrable qu'elles, cette foi ancestrale qui ruminait Dieu à longueur de jour.

Seul l'espoir inébranlable qui animait ces juifs, l'espoir d'un retour miraculeux vers la terre de leurs ancêtres, pouvait expliquer qu'une attente deux fois millénaire ne se soit pas diluée dans l'assimilation.

Ils attendaient depuis longtemps, depuis toujours, dans ce décor provisoire où l'histoire s'était trouvé un taudis.

(Texte rajouté par moi-même).

Mais pourquoi on appelait ces endroits des « mellahs ».

Explication,dans un but purement informatif.

En arabe, « mellah » signifie « saloir ».

Quand les sultans locaux réglaient les comptes, ils avaient l’habitude de couper les têtes des leaders ennemis, et de les faire ensuite saler pour les exposer dans leurs salons, où elles se conservaient ainsi impeccablement durant des décennies. Eh bien, l’exclusivité de ce « travail » consistant à saler ces têtes était réservée (sans possibilité de refus) aux Juifs.

Voilà pourquoi leur ghetto était appelé « le saloir.

JOSEPH GOULVEN: Les MELLAHS de Rabat-Salé. PAGE 2.

Ce livre n’aura pas le retentissant éclat des ouvrages de polémique ; il ne connaîtra pas davantage la vogue des romans.

Il a été fait sobrement, tel que nous l’avons voulu, comme doit l’être le fruit de patientes recherches dans une matière délicate, avec le seul but d’appeler l’attention des travailleurs sur un sujet peu étudié jusqu’à ce jour et de permettre a ceux-ci de ne pas naviguer sur un océan inconnu.

Tel, en effet, a été notre constant souci !

Aussi devons-nous exprimer nos regrets de ne point présenter un ouvrage impeccable et complet des mœurs et du caractère des Israélites de Rabat-Salé. Notre seule excuse proviendra de la pénurie de la documentation écrite sur un sujet que nous avons volontairement spécialisé à une ville dû Maroc et de la difficulté d’obtenir des Israélites des renseignements sur leurs us et coutumes.

A l’époque où cet ouvrage fut commencé, en 1913, combien d’Européens étaient allés à Salé ?

Celle-ci était encore une ville bien fermée où l’étranger pénétrait sans danger, mais où toutefois les portes des maisons étaient verrouillées à son passage.

Lorsque nous eûmes la satisfaction d’avoir réussi, non sans peine, dans notre petite politique d’apprivoisement, quelle ne fut pas notre déception en constatant que les esprits de nos interlocuteurs s’obstinaient à ne rien révéler des choses que nous désirions tant connaître ! Les difficultés s’aggravaient du fait que notre terrain d’étude manquait de bases précises...

La fréquentation d’Israélites de Rabat, amusés de nos interrogations et la recherche de documents écrits dans la bibliothèque de l’institut des Hautes-Etudes Marocaines, alors simplement Ecole de Langue Arabe et de dialectes berbères, nous permirent heureusement de jalonner la route à suivre de points de repère.

Notre documentation personnelle étonna nos informateurs et ceux-ci profondément surpris, consentirent à compléter nos renseignements sur plusieurs points.

Cette enquête a été poursuivie durant sept ans, avec des moyens de fortune variés et des interruptions dues à nos déplacements...

Ce serait, néanmoins, une erreur de croire que les Israélites nous ont donné des indications de bon gré. Depuis l’établissement du Protectorat, en mars 1912, une grande révolution sociale s’est opérée chez eux, non sans provoquer des troubles profonds et divers dans les individus.

Les uns, en effet, effrayés par les idées nouvelles si brusquement propagées au Mellah, ont subi comme un renforcement de leurs croyances et ont cherché à se retrancher encore davantage derrière la Loi.

Auprès de ceux-là nos enquêtes sont demeurées pénibles...

Les autres, au contraire, particulièrement les jeunes, ont été attirés par les apparences du progrès avec une rapidité incroyable et se sentaient prêts à renier tout un passé, dont ils avaient évidemment souffert, s’ils n’avaient été soumis au frein de leurs parents, des communautés israélites et des Rabbins.

En ce qui nous concerne, cette facilité d’adaptation à une condition nouvelle eut souvent des résultats déconcertants : les jeunes gens riaient des coutumes de leurs pères et, sans affirmer ni nier leur existence, traitaient textuellement d’obscurantisme tout ce qui se rapportait aux traditions et aux études anciennes.

Cette situation expliquera les lacunes, les erreurs et aussi les contradictions qu’on pourra relever dans ce livre. Elles ont été inévitables, car, en 1920, nous n’avons pas trouvé beaucoup plus d’empressement à nous renseigner chez les Israélites marocains qu’en 1913, sauf toutefois auprès du Grand Rabbin de Salé, le célèbre Rafaël Encaoua, et du Grand Rabbin de Rabat, Haim Berdugo.

Fort heureusement MM. Conquy et Tadjouri, directeurs d’écoles israélites, Si Mohamed el Ayachi, notable de Rabat, Si Hocein, Khalifat du pacha de Salé et les frères Naciry, fils de l’auteur apprécié du Kitab el Istiqça, ont bien voulu partager nos travaux et c’est à eux que nous devons ce que ce livre peut renfermer de meilleur.

MM. les contrôleurs civils Chariot et Croix-Marie ont bien voulu vérifier dans leurs contrôles, en Chaouia, les renseignements que nous avions recueillis sur les saints Israélites : leur obligeante amitié nous a été précieuse.

Il en est de même pour celle de M. le capitaine Marrot, premier chef des Services Municipaux d’Ouezzan, dont la mort tragique est venue mettre fin à une belle carrière ; son successeur a aimablement répondu à nos demandes. M.Nataf, directeur de la Banque Commerciale à Rabat et Mme Nataf ont pris également une part très active à nos recherches.

Que tous reçoivent ici nos sincères remerciements.

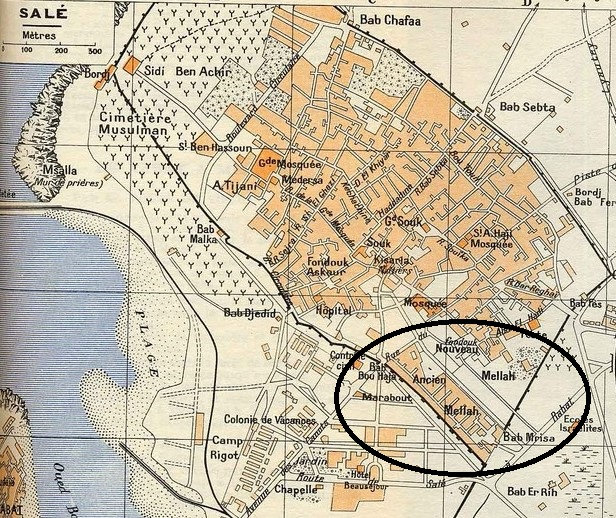

PLAN DE SALE

Isolé de la ville musulmane par quelques vergers le mellah de Salé stagne près des marécages de l'oued Bou-Regreg.

JOSEPH GOULVEN: Les MELLAHS de Rabat-Salé. PAGE 3.

Nous n’aurions garde d’oublier l’aide de M. Alexander Marx, professeur au « Jewish Theological Seminary », de New-York, qui nous a communiqué le livre écrit en hébreu par M.Jacques Moise Toledano sur les Israélites du Maroc et qui a été publié en 1911.

Les frères Naciry ont bien voulu se charger de faire traduire les passages concernant Rabat-Salé.

Enfin, nos remerciements iront à Mlle L. Falempin et à MM. Hainaut et Jabin dont la collaboration dévouée nous a été très utile.

Nous aurions pu revoir ce livre de 1920 à 1924, afin de noter les progrès en civilisation des Israélites. Mais nous nous en sommes abstenu, car ces observations auraient modifié, dans certains chapitres, nos impressions primitives qui paraîtront peut-être démodées à quelques-uns.

Elles ne sont cependant que le reflet exact de ce qu’étaient les Israélites de Rabat-Salé à la période précise où nous les avons étudiés ; ce n’est pas notre faute si certaines croyances ou certaines coutumes se perdent aujourd’hui : c’est la rançon du progrès.

Nous ne devons pas oublier qu’au Maroc, nous nous trouvons en contact avec une population qui a subi vingt siècles de servitude, qui se méfie instinctivement des Européens, tout comme ceux-ci se méfient des Israélites dont ils aperçoivent avant tout les défauts ; mais de ce fait nous nous voyons mal réciproquement.

Nous ne saurons vraiment nous apprécier mutuellement qu’avec le temps au fur et à mesure que l’œuvre de rapprochement contenue dans la politique de protectorat de la France s’accomplira et que les Israélites, déjà en pleine évolution, s’assimileront nos idées et nos mœurs.

Ce jour-là n’est pas aussi éloigné que certains le pensent. Le développement de l’instruction publique au Maroc, sans cesse croissant, nous en rapproche quotidiennement, car la langue française est un merveilleux véhicule à cet égard.

Les Israélites marocains, même ceux des villes comme Fès et Marrakech, lisent beaucoup les journaux français et obligatoirement s’imprègnent, ne serait-ce qu’à petites doses, de notre mentalité.

Finalement ils épouseront nos conceptions dans tous les domaines, car si l’assimilation commence par le costume, elle finit par l’idée, ainsi qu'on peut s’en rendre compte par les exemples de l’Algérie et de la Tunisie. Il appartient à la France et aux Français du Maroc de travailler en ce sens, conformément d’ailleurs aux généreuses traditions de notre pays.

Dans l’intention de ne pas alourdir cet ouvrage déjà bourré de documentation, il n’est pas parlé ici de l’histoire des Israélites. Celle-ci est difficile à écrire en l’absence de sources et on ne peut guère que borner un travail de ce genre à des essais.

C’est ce que nous avons déjà fait, pour notre part, en écrivant nos Notes sur les origines anciennes des Israélites du Maroc publiées dans « Hesperis », la revue de l’institut des Hautes-Etudes Marocaines et notre Esquisse historique sur les Mellahs de Rabat-Salé, parue dans le Bulletin de la Société de Géographie du Maroc.

Les lecteurs susceptibles de s’intéresser aux études israélites trouveront là un commencement de documentation.

Ainsi se trouve atteint — plus ou moins bien il est vrai — le but que nous nous étions assigné : faire connaître les Israélites Marocains. Nous souhaitons que d’autres continuent ces études pour chaque Mellah du Maroc afin qu’un ouvrage d’ensemble puisse un jour être écrit à leur sujet à l’aide de documents nouveaux.

Cela prouvera que nos recherches n’auront pas été vaines et nos vœux seront ainsi comblés.

Ier mai 1924.

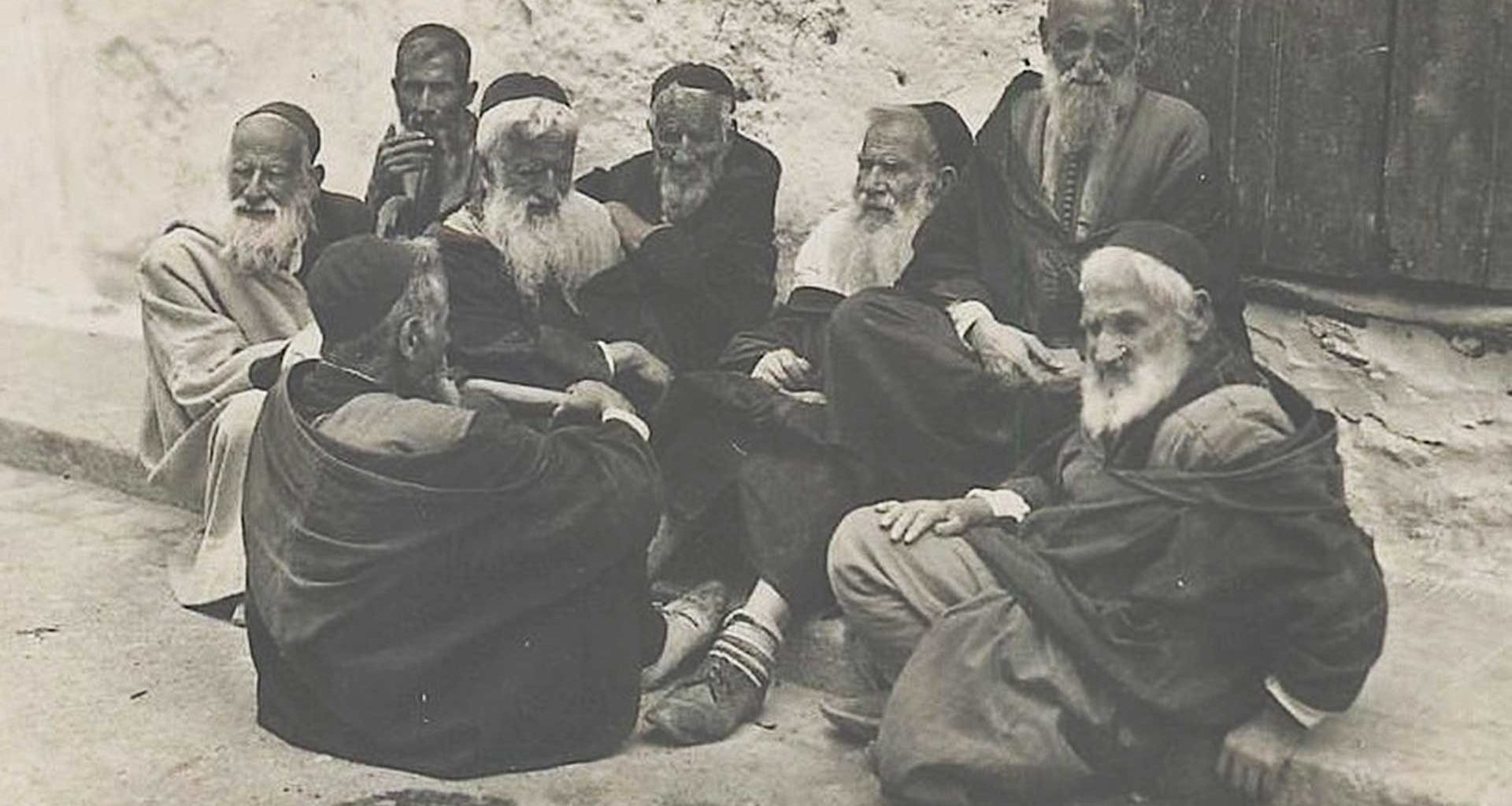

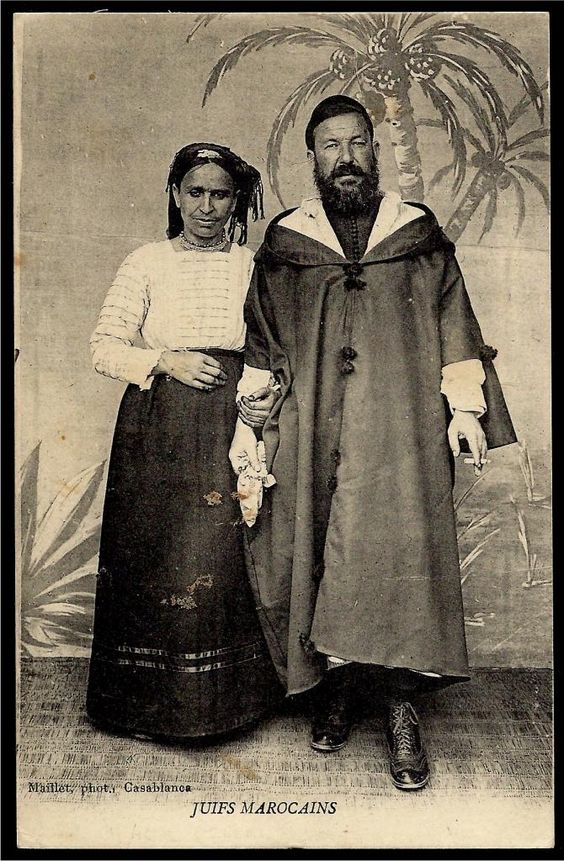

Photo: Israélites Marocains.

Éparpillées dans ces flots humains, des communautés juives se sont implantées çà et là, au gré de leurs pérégrinations sans autre but que celui de se trouver un endroit où se poser et y faire existence, souvent en fuite d’un autre lieu.

Elles ont alors pris part à la vie de leurs territoires d’accueil, mêlant leurs mains, leurs cœurs et leurs intelligences au labeur des autres communautés qui s’y trouvaient déjà, ou de celles qui les rejoindraient plus tard, tissant tous ensemble, génération après génération, l’identité plurielle de ce qui deviendra le Maroc.

JOSEPH GOULVEN: Les MELLAHS de Rabat-Salé. PAGE 4.

PREFACE

Après un si long temps d’effacement et de mésestime, la colonisation française commence à éprouver les douceurs de l'encens.

S'il ne tenait qu'à nous Français, nous continuerions sans doute à dire pis que pendre d'une de nos œuvres les plus intéressantes ; mais des voix étrangères, de jour en jour plus nombreuses, appellent l'attention du monde sur les résultats de notre œuvre coloniale : on s'aperçoit enfin que nous sommes capables, tout comme les autres et beaucoup mieux que certains autres, de construire des routes, des ports et des chemins de fer ; on découvre surtout que ces réalisations matérielles ne nous contentent pas et que nous les doublons très méthodiquement d'acquisitions efficaces et méritoires, toutes morales, vraiment caractéristiques de notre politique.

Il ne nous suffit pas d'occuper, il nous importe peu d'exploiter, si nous ne nous sentons pas estimés et compris des sociétés pupilles sur lesquelles nous agissons, et pour atteindre ces fins, qu’on sait si ardues, nous nous efforçons d'abord de comprendre les groupements humains que les hasards de l'histoire nous ont confiés.

Aucun peuple colonisateur, assurément, ne travaille davantage, ni plus sincèrement, à réduire les distances qui le séparent des populations indigènes de son empire, et c'est là, semble-t-il, tout le secret de notre solidité coloniale, qui apparaît aujourd’hui comme un fait établi.

Ce qu'il importe surtout de marquer, c’est que ce résultat d'intelligence n’est pas dû, en général, au fonctionnement d'institutions officielles : d'autres Etats colonisateurs disposent de véritables laboratoires anthropologiques, sociologiques, psychologiques, richement dotés ; chez nous, ces organismes sont inconnus, ou demeurent embryonnaires, ou vivent modestement dans l'ombre des œuvres d'enseignement ; mais la plupart des Français qui ont passé la mer suppléent à cette absence d’organisation par une curiosité passionnée, par une recherche constante des actions et des réactions de l'âme indigène.

D'ici quelques années, quand on étudiera, avec le recul et l'objectivité nécessaires, notre littérature coloniale, on sera émerveillé de l'effort de compréhension quelle représente, et l'on ne pourra s'empêcher d'éclairer par elle les réussites de notre histoire.

M. Goulven nous donne ici un nouvel et saisissant exemple de cette tendance nationale, et c'est de cela surtout que je demande la permission de le féliciter. Préparé à d'autres travaux par ses études juridiques et ses services administratifs, il n'a pas voulu se cantonner dans la jurisprudence, la géographie économique ni même l'histoire ; il a refusé de s'arrêter au seuil de l'âme et, tout en fournissant par ailleurs un effort considérable, dont témoigne amplement la liste de ses travaux publiés, il est entré en contact direct avec un des éléments les plus intéressants de la population du Maroc, il a entrepris une tâche d'information sociale et morale dont le lecteur le moins prévenu sentira toute la difficulté.

Des groupements israélites du Maroc, si nombreux et si vivants, nous ne savons pour ainsi dire rien de précis, c'est aujourd'hui seulement qu'on commence à les étudier sans parti pris, et cette étude est d'autant plus importante, à tous les points de vue, que, sous le flux de la vie moderne, mainte coutume caractéristique de leur passé et de leurs tendances profondes s'efface ou se modifie. A cet égard, M. Goulven aura eu le très grand mérite de s'aventurer dans une voie non frayée.

Au surplus, M. Goulven ne se dissimule pas ce qu'une enquête de ce genre, dans un domaine aussi neuf, peut comporter de lacunes ou d'imprécisions. Il sait bien, et même il annonce que, sur certains points, d'autres chercheurs viendront compléter ses informations. C'est, d'ailleurs, le sort de tous les travaux du même ordre, et il n'y a là rien qui puisse inquiéter un auteur qui a poursuivi la vérité sans arrière-pensée.

Il est très désirable que le travail de M. Goulven soit largement répandu au Maroc et que, dans les milieux israélites notamment, les hommes de bonne foi et d'esprit éclairé, comprenant tout l'intérêt, non seulement scientifique, mais franchement pratique que présentent ces sortes d'études, nous aident, sans puérile méfiance, à connaître à fond leurs traditions et leurs coutumes.

Ancien Directeur Général de l'Instruction Publique,

des Beaux-Arts et des Antiquités au Maroc,

Directeur de l'Ecole Coloniale à Paris.

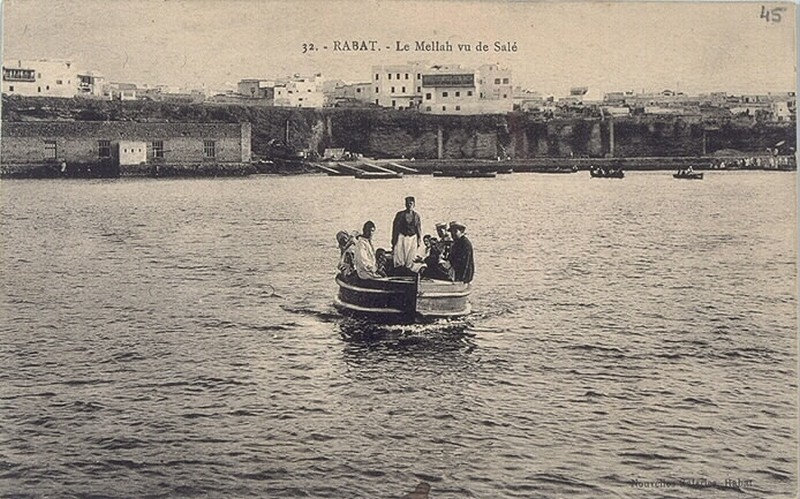

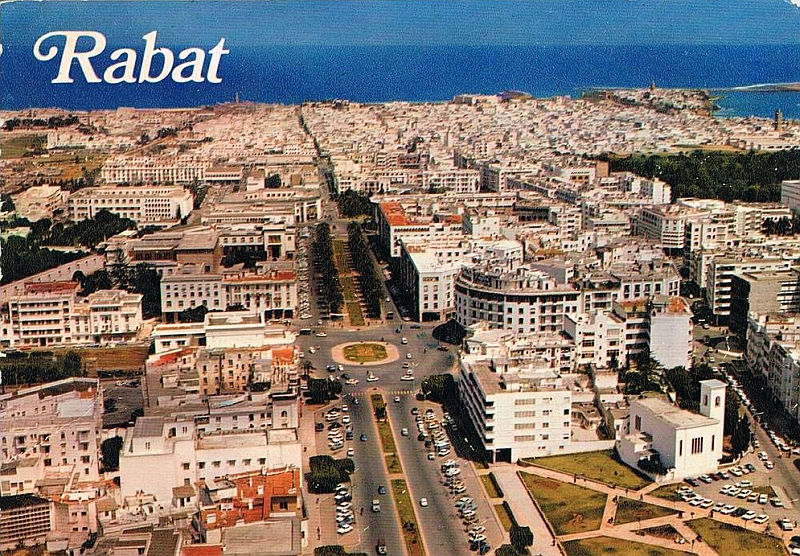

VUE GÉNÉRALE DE RABAT

Le mellah de Rabat est blotti, sur la droite, au pied de la Tour Hassan sous la protection d'un formidable rempart.

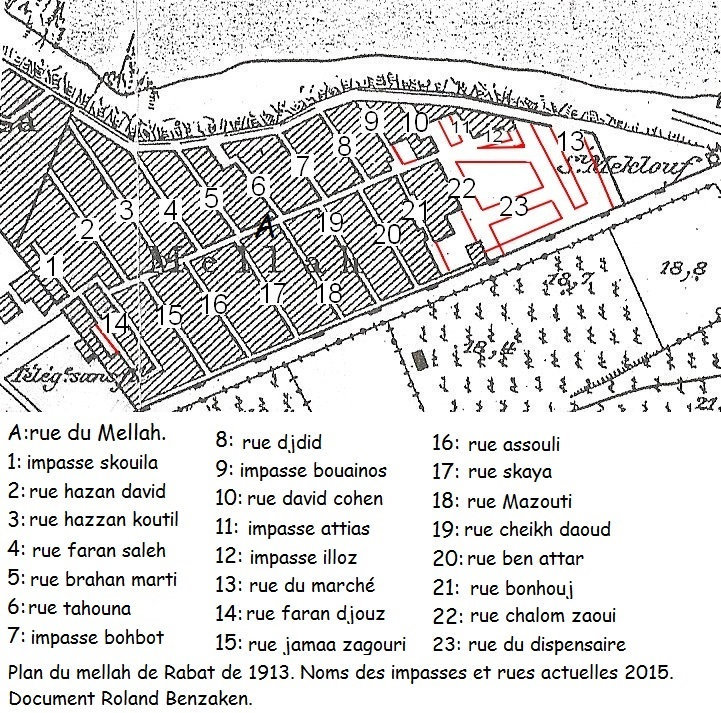

Plan et texte rajouté.

Noms des rues et impasses du mellah de Rabat vers 1900.

Ci joint le plan de 1913 complété avec les noms de chaque rue:

1: Impasse Skouila

2: Impasse Hazan David

3: Impasse Hazan Kotil

4: ? (actuellement Rue Farane Saleh)

5: Rue Braham Martilio

6: Rue Tahouna

7: Impasse Bohbot

8: Rue Djdid

9: Impasse Buenos

10: Impasse David Cohen

11: Impasse Attias

12: Impasse Illoz

13: Rue du Marché

14: Rue Bekkah

15: Impasse Jamaa Zagouri

16: Impasse Assouli

17: Rue Skaia

18: Impasse Mazouti

19: Impasse Cheikh Daoud

20: Impasse Ben Attar

21: Rue Bonhouj

22: Rue Chaloum Zaoui

23: Rue du dispensaire

JOSEPH GOULVEN: Les MELLAHS de Rabat-Salé. PAGE 5.

CHAPITRE PREMIER

Dans les Mellahs de Rabat-Salé en 1913

L’impression de tristesse et d’écœurement, qui vous accable lors d’une promenade dans les rues étroites des Mellahs de Rabat et de Salé, ne se dissipe pas lorsque vous « descendez » dans une vieille maison juive, malgré le barbouillage bleu ou ocre dont ses murs sont annuellement revêtus à chaque veille de Pâque, selon les antiques, mais toujours vivaces prescriptions de la « Loi ».

De tels badigeonnages, effectués avec beaucoup plus de crédulité que de goût, n’assurent même pas à ces Mellahs le minimum d’hygiène qu’une ville puisse exiger, et au point de vue de l’esthétique ils sont loin de les embellir.

La malpropreté des ruelles, encombrées de détritus et de mouches, entretient des odeurs qui rendent la circulation assez pénible pour les personnes délicates de l’odorat ; mais c’est peut- être, après tout, une question d’habitude... du moins, arrive-t-on à le penser, à voir tant de gens vivre dans ces tristes et écœurants milieux.

Il faut vraiment s’armer de courage pour bien voir, observer et se renseigner, ce qui ne va pas sans patience et sans difficultés, car les Juifs sont très fermés pour l’étranger qui les questionne, ils ne paraissent ni comprendre ni connaître ce qu’on leur demande. Est-ce une tactique chez les jeunes et de la méfiance chez les vieux ?

On le croirait volontiers.

Il est également difficile de visiter une maison juive, bien que, fait curieux, la porte d’entrée soit ordinairement ouverte, laissant croire ainsi à l’étranger que l’accès de la demeure n’est pas interdit, comme chez les musulmans, qui tiennent toujours leurs portes soigneusement fermées et énormément verrouillées.

Il semblerait cependant que la crainte d’attaques, de pillages, ou même de simples taquineries de la part des Marocains, eût été suffisante pour justifier la fermeture des portes.

On remarquera que les Mellahs sont d’ordinaire placés à proximité des villes indigènes. Cette situation dériverait d’une règle de protection qui trouverait sa source dans le chapitre V du Coran, lequel recommande d’excuser les Juifs, de pardonner leurs défauts et d’être généreux envers eux.

On invoque également le chapitre IX, qui déclare que les Juifs et les chrétiens doivent être protégés moyennant tribut. A Fez, dans les origines, ce tribut fut de 300.000 francs par an.

Indépendamment même de toute idée de préservation ou de peur, le seul fait de désirer vivre chez soi, à l’abri des regards curieux des passants, autoriserait cette précaution. Aussi est-on surpris de constater qu’il n’en est rien.

Dans les Mellahs de Rabat-Salé on se promène le long de rangées de maisons, généralement basses, situées en contrebas de la rue, et dont les portes d’entrée, construites à la mode arabe, sont largement ouvertes le jour, permettant d’apercevoir dans le fond des patios, des groupes de femmes toujours débraillées et assises à terre, allaitant des bébés, tournant à la main une minuscule machine à coudre, ou simplement jacassant entre elles...

Pourquoi ces portes ne sont-elles pas closes ? Il ne faut pas le demander aux Juifs : selon leur éternelle réponse, ils n’en savent rien. Ironiquement, les musulmans disent que la saleté régnant en maîtresse chez le peuple d’Israël, il est indispensable que les portes des maisons soient ouvertes pour faciliter la circulation de l’air ; sinon, l’atmosphère viciée engendrerait de telles maladies que la mort viderait rapidement le Mellah.

C’est une explication que donne la haine de la race juive. Ne doit-on pas croire que cette habitude résulte plutôt de l’entassement dans lequel sont obligés de vivre les Juifs, qui ont été parqués par les musulmans dans des quartiers étriqués ?

Photo rajoutée. Intérieur d'un logement d'une famille juive au mellah.

Tandis que les Marocains disposent généralement d’une maison pour eux seuls, les ménages juifs doivent au contraire « se nicher » à plusieurs dans la même maison, où chacun y occupe seulement une chambre, la porte d’entrée restant commune. En ne fermant pas celle-ci dans la journée, ne facilite-t-on pas les allées et venues des locataires ? Ceci semble logique.

Sitôt le seuil des vieilles maisons juives franchi, l’Européen habitué aux Arabes, est frappé de la similitude des procédés de construction, similitude qui s’explique par ce fait que dans le pays les maalemin, constructeurs, sont tous des musulmans qui n’emploient que des ouvriers arabes et se contentent des matériaux trouvés dans le pays.

Partout c’est le même genre de maçonnerie, la même largeur de chambres commandée par les courtes poutrelles de thuya employées pour les plafonds, la même longueur de pièces, le même genre de terrasses, le même patio, etc... Les juifs n’ont rien su inventer de propre à leur race en la matière.

Par contre, ils ont su se distinguer par la pauvreté sans nom de leurs intérieurs. Les murs, blanchis à la chaux ou quelquefois peints, ne sont jamais garnis de belles tentures dites haîtis, et la terre battue, qui sert souvent de plancher, ajoute encore à la nudité et à la simplicité des demeures.

La rustique natte de Salé y remplace facilement le beau tapis de Rabat, si cher aux musulmans. Aucun souci d’art ou de décoration ne peut y être vraiment relevé.

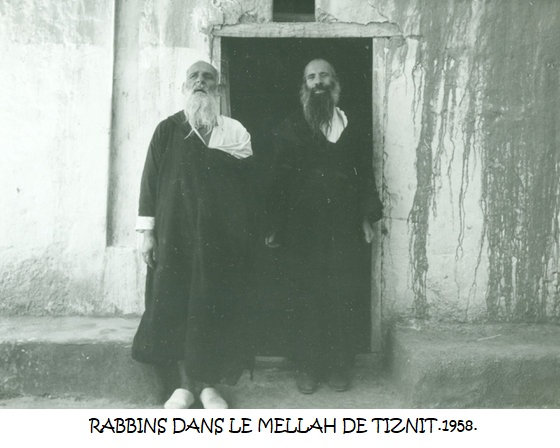

Photo rajoutée. Habitants juifs du mellah au Maroc vers 1950.

La disposition des maisons est peu compliquée. Elle est copiée aussi sur celle des maisons arabes et comprend un nombre plus ou moins grand de pièces (bit), qui s’ouvrent sur une cour centrale à ciel ouvert (oust ed dar). comme c’est l’usage dans le pays. C’est d’ailleurs là la seule aération que reçoivent les pièces d’habitation. Celles-ci se divisent en grandes chambres (bit kebira) et en petites (bit srira).

Entre ces chambres, quelques pièces plus étroites et plus sombres (sans fenêtres comme les autres), servent d’entrepôts à provisions (makzen), de caves (sotano), de cuisine (kharba), etc...

Le modèle ne diffère donc pas de celui usité chez les musulmans de condition ordinaire, sauf cependant sur deux points qui sont particuliers aux juifs, sans toutefois se retrouver dans toutes les maisons israélites.

A l’entrée de la demeure, sous l’escalier qui conduit à la terrasse ou à l’étage supérieur quand la maison en possède un, on trouve en effet, parfois dans un endroit bien sombre, sans fenêtres, le hammam bird, bain froid qui est destiné aux ablutions exigées par la loi religieuse.

Ce hammam bird, appelé chez les Juifs tabila, est une sorte de piscine rectangulaire peu profonde, à laquelle les habitants de la maison descendent par quelques marches lorsqu’ils veulent pratiquer les plongeons rituels ; les voisins y sont également admis.

L’eau de cette piscine est changée de temps en temps, mais non toutefois après chaque ablution, car l’hygiène est encore loin de régner en maîtresse au Mellah !

Du reste peut-on être exigeant quand on est autorisé à prendre des bains rituels gratuitement ? Ces ablutions se passent toujours très discrètement, assure-t-on, et c’est pour qu’il en soit ainsi que la piscine se trouverait située près de la porte d’entrée ; de la sorte les pratiquants échappent à la curiosité des gens de la maison.

On assure que les propriétaires de tabilas bénéficient d’une bénédiction spéciale, puisqu’ils commettent une bonne action en aidant leur prochain à se purifier.

Dans certaines maisons juives il existe encore une autre particularité, celle de posséder une salle tenant lieu de synagogue. Ce local se rencontre assez rarement chez les particuliers et, à vrai dire, nous ne l’avons observé que chez le Grand Rabbin de Salé et chez le Cheikh el Youdi de Rabat. Ce doit être évidemment une source de revenus !

Mais on peut penser que les musulmans ne confondraient pas ainsi leurs maisons avec leurs lieux de prières : ne leur faut-il pas des mosquées, des zaouïas ou des koubbas ? Il est curieux d’observer que chez les Israélites les synagogues ne sont souvent que des chambres ordinaires affectées aux cérémonies du culte.

Le mobilier juif ne présente aucune particularité ; il se fait aujourd’hui remarquer davantage par sa pauvreté que par son luxe.

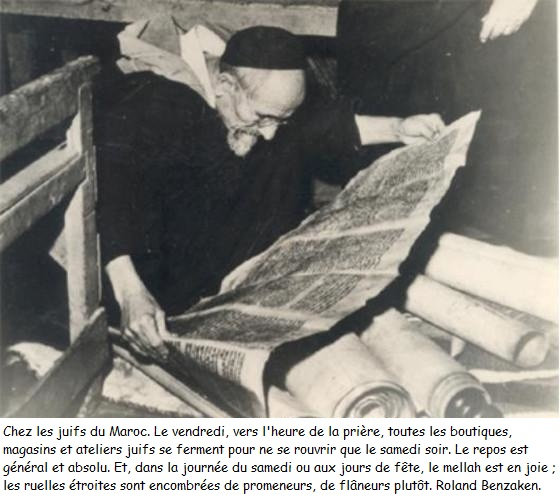

Photo rajoutée. Livres saints de prières dans une synagogue.

Autrefois il n’en était pas ainsi. L’abbé Godard raconte qu’en visitant l’intérieur des maisons juives, au milieu du XIX° siècle, il rencontra fréquemment des objets fort recherchés en Europe, qui provenaient des captures faites jadis par les pirates sur des navires chrétiens. Ainsi trouva- t-il des meubles sculptés, incrustés de nacre ou d’écaille, des glaces de Venise, etc...

Actuellement on ne court plus la chance de faire de telles trouvailles ! Chez les Israélites non européanisés, le mobilier est resté rudimentaire : un divan qui supporte un matelas et un oreiller forme le lit ; une table ronde basse, autour de laquelle on se range assis à terre, sert de table ; une portière, façonnée à la mode arabe, termine l’ameublement et préserve contre le soleil ou les regards indiscrets.

Et voilà tout ! Comment du reste pourrait-il en être autrement chez des familles pauvres, très nombreuses, logées les trois quarts du temps dans une seule pièce, car il est rare qu’à Rabat une maison soit occupée entièrement par un seul ménage. L’entassement exclut évidemment toute recherche dans l’aménagement des maisons.

Cette remarque ne s’applique pas aux riches Israélites qui montent leur maison avec autant de faste que de mauvais goût. Le clinquant et le cher remplacent, à leurs yeux, toutes les qualités de choix et d’arrangement que les maîtresses de maison françaises déploient dans leur organisation intérieure.

LE MELLAH DE RABAT

Les maisons blanches du Mellah s'étirent sur une falaise abrupte ( au premier plan).

JOSEPH GOULVEN: Les MELLAHS de Rabat-Salé. PAGE 6.

Il faut croire que c’est un défaut inhérent à tous les nouveaux riches, quelle que soit la latitude géographique. Cependant là par où les maisons juives pèchent le plus, c’est par leur malpropreté qui est devenue légendaire chez les Musulmans.

« Prends ta nourriture chez les Israélites, mais ne couche jamais chez eux », dit un proverbe arabe, pour mettre le voyageur en garde contre les inconvénients possibles d’une hospitalité acceptée au Mellah.

Qui peut nier que la mortalité infantile, considérable chez les Juifs, ne provienne pas, en grande partie, de cette négligence dans laquelle sont tenus les foyers israélites ? Nous avons à éduquer les jeunes filles sur ce point et à leur apprendre à devenir des ménagères soigneuses de leur intérieur.

La question est d’autant plus importante que la maison juive n’est pas seulement une source de vie familiale ; elle est aussi un centre de formation religieuse pour l’individu qui croît et s’élève dans le rythme de multiples et longues prières ordonnées, aussi bien chaque jour qu’aux fêtes, par la loi mosaïque.

Il s’établit ainsi une confusion de la vie privée et de la vie religieuse qui est passée insensiblement dans les mœurs, et il est curieux de remarquer combien les Juifs sont, à cet égard, restés attachés à certaines coutumes.

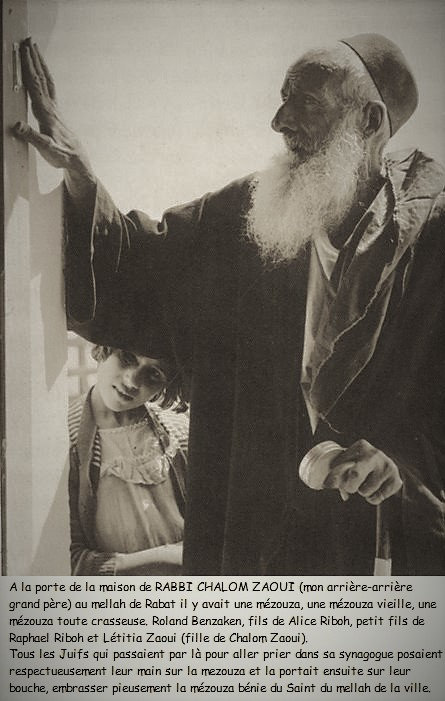

C’est ainsi que toutes les maisons possèdent leur mejouza, emblème religieux composé d’un morceau de parchemin sur lequel sont inscrits le nom de Dieu (Saddei) et quelques commandements.

La mejouza, qui est cachée dans un voile au seuil de chaque chambre, assure à la famille la protection divine ; aussi y attache- t-on une grande importance.

Les gens pieux l’embrassent en entrant, et en sortant de leur maison. La mejouza est, en quelque sorte, le pendant du Crucifix dans la chambre des chrétiens.

Photo rajoutée.

Une autre coutume consiste à suspendre au plafond de la chambre un kas et tchail, grand vase plein d’huile, où brûle une veilleuse, qui est allumée pour le samedi et les jours de fête. Lorsque le chef de famille meurt, cette lampe reste allumée dans sa chambre pendant un an.

A Salé on la garde pendant les neuf mois de deuil, mais elle n’est allumée que les sept premiers jours du décès, les samedis, les jours de fête et le premier jour de chaque mois.

A la fin de l’année, le kas et tchail est porté dans une synagogue et allumé aux frais de la famille du défunt qui fournit l’huile. Il serait intéressant d’être éclairé sur l’origine et le sens de cette coutume.

L’exiguïté et le dénuement des maisons juives, l’étroitesse d’esprit des parents pétris de coutumes religieuses d’un autre âge et qui se complaisent dans leur propre milieu, provoquent chez l’individu une déchéance physique et morale bien compréhensible et donnent à la société juive un caractère fermé très remarquable.

L’enfance vit dans la réclusion. On n’exagère rien en disant que la chambre, la pauvre et misérable chambre, dans laquelle tant de ménages juifs sont obligés de se loger, sans décor ni ameublement qui égaie tant soit peu l’intérieur et le rende agréable à habiter, cette chambre, souvent même dépourvue de fenêtres sur le dehors, n’est qu’une prison et ses habitants des reclus.

Qui peut s’étonner alors que, faute d’air, l’atmosphère en soit viciée, et que, faute de place, la promiscuité des sexes y soit à déplorer ? La chambre juive est, dans ces conditions, le réceptacle de toutes les maladies et épidémies possibles ; ses défauts impliquent fatalement la dégénération physique de la race.

Moralement aussi l’individu s’étiole, se dégrade, en dépit de la rigidité de la religion juive relativement aux mœurs. On se doute des exemples pernicieux auxquels peut donner lieu l’entassement des enfants de sexes différents et des parents dans la même chambre.

La promiscuité est démoralisatrice et contribue puissamment à abaisser le niveau moral et social des juifs qui sont encore victimes d’un autre fléau : les mariages précoces.

La persistance des coutumes anciennes et l’absence de tout contact avec l’extérieur, qui sont autant de barrières à l’encontre du progrès, ont engendré un état social bien particulier. Le souci de ne pas se mélanger à des voisins d’une autre religion, le maintien de pratiques séculaires, l’absence de besoins développés comme chez les peuples civilisés, donnent à ces juiveries de Rabat-Salé un caractère étriqué et l’on sent que toute leur population est repliée, recroquevillée sur elle-même.

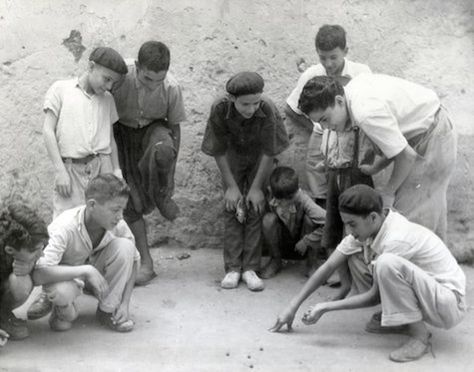

Photo rajoutée.

Voici ce que dit à ce sujet l'aumônier militaire Farb :

" Dans ces milieux ouvriers, la misère est effroyable. Elle est tout à la fois physique et physiologique, matérielle et morale. Ce sont des déchets d’humanité pour ainsi dire qu'on rencontre dans ces villes fermées et étouffantes où végètent et grouillent dans une promiscuité nauséabonde jusqu'à quinze mille âmes. Toutes les tares s’y coudoient.

Le moindre mal qui y éclate prend tout de suite un caractère virulent d’épidémie. Ils n’ont pas d’air, ils n’ont même pas d’eau ; un seul robinet leur dispense parcimonieusement un petit filet du précieux liquide. Les loyers y ont atteint des prix scandaleux. Une ouvrière qui gagne cinq francs par semaine, a à peine de quoi payer son taudis infect et rien de plus.

Nombreux sont ceux sans domicile qui passent leurs nuits au cimetière. Plusieurs centaines d’enfants, marqués de déchéance constitutionnelle, atteints d’arrêt de développement, orphelins ou abandonnés moralement, encombrent les rues, tous infirmes, ou s’entassent dans les "cella" talmudiques faute d'écoles françaises." (Octobre 1918) .

On a nettement l’impression que, sans la France, ces Juifs en seraient encore à la civilisation de notre moyen âge.

Renfermés dans leurs Mellahs, que les musulmans ont souvent pillés, ils ont toujours mené une existence de lièvres, se terrant au moindre vent qui faisait craquer une porte. L’air craintif des enfants et des femmes en 1913 décelait tout un passé de terreur et de soumission.

Il a fallu le protectorat, l’école, le contact avec les Français pour améliorer petit à petit cette situation. L’infirmerie, le dispensaire, ont eu également une influence heureuse sur l’esprit des Israélites.

Il faut maintenant que le travail soit continué par les hygiénistes et les urbanistes afin qu’on extraie définitivement de ses cloaques et de ses masures le peuple d’Israël.

Photo rajoutée. Scène de vie au mellah autrefois vers 1950.

JOSEPH GOULVEN: Les MELLAHS de Rabat-Salé. PAGE 7.

CHAPITRE II.

Les petits Juifs.

Dans la grand' rue du Mellah, ce ne sont pas les petits Juifs crasseux et dépenaillés qui manquent. A les voir, on se rend compte qu’ils poussent sans grands soins maternels et sans éducation, tout comme le chevreau ou le veau sont livrés au Maroc à la bonne Providence sur laquelle il est si facile de compter.

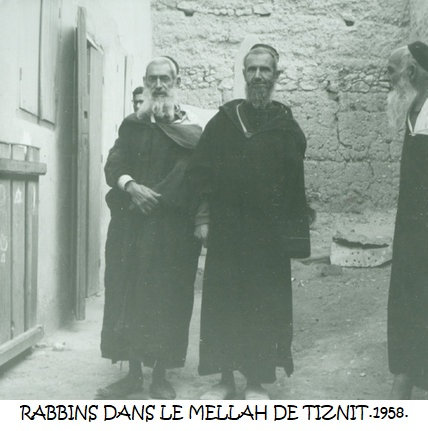

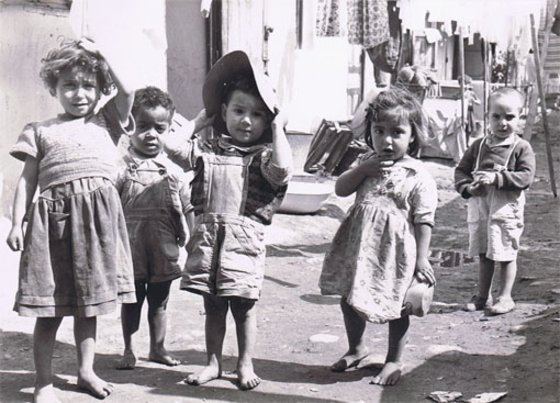

Photo et texte rajouté. Enfants jouant dans une ruelle du mellah.

Aujourd'hui le Mellah est une sorte d'enclave ayant son propre cachet en comparaison avec les autres quartiers en raison de son ambiance animée par des commerçants, des marchands ambulants et autres activités qui sont disséminés dans ses ruelles qui grouillent de chalands.

Cette grande muraille qui date des Almohades avec ses meurtrières, ses créneaux et ses chemins de ronde ceinturant tout le Mellah.

Ce très long mur comportait des ouvertures et ogives plus ou moins larges qui était les portes du Mellah.

Toutes les ouvertures avaient sa porte en bois, entièrement cloutée avec d'énormes gonds tout rouillés et un géant loquet.

Tout ce monde circulait, les commerçants, les ménagères, les écoliers.

Il y avait beaucoup de handicapés mentaux et physiques, des idiots, des débiles, des vagabonds, des ivrognes, des clochards, des sans abris, qui se baladaient en toute liberté et que l'on ne voyait pas particulièrement.

-----

C’est une idée particulière aux Orientaux : « que celui qui t’a créé te nourrisse ! » ont-ils coutume de dire, dans ce pays du moindre effort et de l’égoïsme ; on ne doit pas en être surpris outre mesure...

Cependant on se tromperait si l’on croyait que les Israélites n’aiment pas beaucoup leurs jeunes enfants, parce qu’ils prennent très peu soin d’eux, même à l’âge où ils peuvent à peine se tenir sur leurs petites jambes. En réalité, une chose est certaine, ces jeunes va-nu-pieds sont désirés, attendus avec émotion, et même, pour certains, avec angoisse.

Aussi une naissance au Mellah est-elle toujours entourée de manifestations joyeuses et de rites qui rehaussent, chez le pauvre comme chez le riche, la venue en ce monde des petits Juifs.

L’enfant, toutefois n’est pas considéré ici de la même manière que chez nous. Le petit être, auquel nous accordons toute notre affection et notre protection, parce qu’il est à la fois notre œuvre et le but de notre vie, parce que sa faiblesse en outre nous apitoie, n’apparaît pas sous le même jour aux Juifs, que des liens séculaires attachent à de rigides coutumes et des traditions surannées.

L’enfant, l’aiment-ils ? Oui, sans doute, bien qu’ils paraissent surtout le désirer dans la crainte d’encourir la malédiction prononcée sur les ménages stériles.

« Un homme sans enfant est un homme sans vie », affirme le dicton ; et c’est sans doute dans l’intérêt qu’ils trouvent à posséder une postérité, qu’il faut chercher l’explication de la légendaire prolificité des femmes juives (1).

Photo rajoutée. Enfants dans la rue.

(1) La femme stérile est un arbre mort dans le jardin, dit le Talmud.

AU MELLAH

Une rue du Mellah.

Perpétuer la race, la famille, le nom, afin d’échapper à l’affreuse prédiction : voilà l’idée maîtresse qui semble présider aux naissances chez les Juifs. Aussi ne doit-on pas s’étonner que, lorsque les espoirs des ménages sont réalisés, les naissances donnent lieu à de grandes réjouissances et à des manifestations de bonheur auxquelles participent la famille, les voisins, les amis et connaissances .

Les cérémonies et les rites de la naissance n’ont pas un sens toujours facile à expliquer, peut-être grâce aux rabbins qui ont introduit dans la matière certaines coutumes ou certaines croyances obscures que des écrivains ont relevées au XVII° siècle.

Un auteur anglais, Addison, dans son livre très curieux sur L’état présent des Juifs en Barbarie, rapporte qu’à l’approche d’une naissance le père de famille devait dessiner, dans la chambre de sa femme, tant sur les portes et les murs que sur le lit, plusieurs cercles où il inscrivait les mots :

Adam, Chava, Chutz, Lilis, qui signifieraient :

« Adam, Eve et vous Lilis, retirez-vous ».

Cette conjuration, sur le sens de laquelle on ne s’accorde point, viserait une certaine Lilis (1), première femme d’Adam, qui prétendait avoir été créée pour détruire les garçons pendant huit jours après leur naissance et les filles pendant vingt jours...

Pour s’en débarrasser, Adam pria le Seigneur qui aurait envoyé à son secours trois anges : Senoi, Sansenoi et Saumangeloph, dont les noms furent autrefois inscrits sur des parchemins qu’on suspendait, comme des amulettes, au cou des enfants.

Addison donne également un autre sens de cette conjuration. Les mots Adam, Chava, Chutz Lilis, voudraient tout simplement dire que la mère, qui met au monde un fils, est une femme douce et pacifique comme Eve et non une braillarde comme Lilis !...

Ce serait, en quelque sorte, une exhortation à enfanter, de même que les cercles dessinés sur les portes, les murs, etc., auraient pour but d écarter de la chambre les mauvais génies et les sorciers malfaisants.

Si la signification de ces paroles semble perdue aujourd’hui, des enfants nous ont déclaré, par contre, qu’on faisait encore chez eux des cercles avec la pointe d’un couteau au moment des naissances.

(1) Lilis signifie « démon » pour certains. L’explication de cette conjuration reste obscure.

JOSEPH GOULVEN: Les MELLAHS de Rabat-Salé. PAGE 8.

D'autres se contentent de couvrir la chambre de feuilles ornées de signes cabalistiques ou de fixer au mur la tête d’un coq (1).

Il est probable que cette coutume superstitieuse a pour but d’éloigner les mauvais esprits qui rôdent sans cesse autour des vivants pour leur jouer quelque mauvais tour...

N’est-il pas nécessaire de protéger le nouveau-né dont la présence fait pour ainsi dire cesser automatiquement la malédiction toujours suspendue, comme une épée de Damoclès, sur les ménages sans enfants ! Que ne ferait-on vraiment pour le préserver de tout mal et le garder à la vie ? Lorsque la superstition s’en mêle, où s’arrêtera-t-on dans cette voie ?

Nous ne saurions le dire et il nous suffira de rappeler qu’entre autres, on évite de recourir à d’autres services pour l’accouchement qu’à ceux des matrones juives, dans la crainte que l’entremise d’une personne appartenant à une autre religion ne porte préjudice à l’enfant...

Photo rajoutée. Juive marocaine enceinte en 1920.

Aujourd’hui cependant, les Israélites européanisés savent faire appeler le médecin français dans les cas très graves. Encore a-t-il fallu trouver une excuse à cette infraction à la coutume : on sauve, dit-on, une âme en sauvant la vie de la mère. Aussi, en dehors de ce cas exceptionnel, il est rare qu’une autre que la Habla, littéralement « la receveuse », approche de la mère.

Accompagnée d’une aide nommée Reffada, c’est-à-dire celle qui soutient l’accouchée, (et qui deviendra un jour sage-femme, elle aussi, grâce au stage quotidien qu’elle accomplit ainsi, mais sans plus d’études bien entendu !), la Habla opère, sans instruments, avec ses seules mains.

Bien que la chaleur du climat favorise d’ordinaire l’événement, celui-ci, on le comprendra, ne va pas toujours tout seul : il peut même se produire des cas difficiles pour lesquels sont prévus des moyens spéciaux.

Le plus courant et le plus simple, assurément, consiste à se résigner à la volonté divine ; c’est là une concession à l’esprit fataliste du pays, mais le plus curieux, c’est que la formule employée est empruntée à l’arabe.

Pour signifier, en effet, qu’elle s’en remet à Dieu, la famille emploie une expression islamique : « Fi yed Allah ! » « Dans la main de Dieu », dont les musulmans se servent également.

A Salé on est moins résigné et dans les familles on recourt à une pratique qui faciliterait l’accouchement : la mère, en soufflant dans une gargoulette, doit prononcer le nom de Mahomet.

(1) On lit, on chante, on récite des prières dans la chambre de la malade et cela pendant une semaine entière. Pour protéger la mère et l’enfant contre le mauvais esprit, on frappe, sur le coup de minuit, les murs de la chambre d’un sabre que l'on cache ensuite sous l’oreiller de la mère.

Bouchée ensuite hermétiquement, cette gargoulette est jetée dans le Bou-Regreg ou dans un endroit écarté. Cette coutume a pour effet de chasser de la maison un nom détesté et de permettre ainsi aux mamans de mettre au monde de beaux enfants.

A ce propos, il est curieux de remarquer qu’en Bretagne, aux environs de Brest, il y a encore une vingtaine d’années, la jeune mère se frottait les mains de sel et devait souffler dans une bouteille. Par cet effort on prétendait obtenir plus facilement la délivrance.

Pour prix de ses services, la Habla reçoit une grâma, somme qui lui est offerte par les parents et amis de la famille. Le montant de celle-ci varie beaucoup suivant la générosité et la situation de fortune des personnes. La Habla se contente d’ailleurs de ce qu’on lui donne; il arrive même parfois, lorsque l’accouchée est indigente, aille de maison en maison pour recueillir des dons en espèce ou en nature à l’intention de la malade.

C’est là un acte de charité digne d’être noté. Parfois aussi, on fait appel, en pareil cas, à la caisse de la communauté israélite de la ville, et il n’est pas rare que la Habla, au lieu d’être payée, doive joindre sa grâma à la somme recueillie. C’est un de ces traits d’assistance qu’on relève souvent chez les Juifs.

Le jour de la naissance est une fête en Israël. Il règne à cette occasion du mouvement et de la gaieté qui se prolongent pendant plusieurs jours : les parents et les amis vont et viennent plus joyeux que de coutume ; la table est mieux servie à cause des invitations qui ont été multipliées, et les veillées sont remplies de belle humeur. Grande surtout est la joie lorsque c’est un garçon qui naît.

« Baroukh Habba ! » « béni celui qui vient ! » ou « sois le bienvenu ! », crie alors la receveuse toute fière de passer l’enfant aux assistants, tandis que si c’est une fille, elle se con tente d’un souhait formulé, non plus en hébreu, cette fois, en arabe :

«mbarka messouda ! », « bénie et fortunée ! ».

Comment à la vérité se réjouir à la naissance d’une fille ? Une famille sans mâles est destinée à s’éteindre et à disparaître du souvenir, parce qu’après le mariage d’une fille, la famille du père est oubliée.

« La famille de la mère n’est pas appelée une famille », dit-on, car le nom ne se perpétue pas par les femmes et n’est-ce pas là le grand défaut qu’on puisse reprocher aux filles ?

Qu'il est donc bien trouvé le mot hébreu qui signifie « femme ». Sa racine veut parait-il, dire « oubli », isha (1) est le féminin de homme.

Autrefois, on ne lavait pas l’enfant pendant les huit premiers jours de sa vie, sauf s’il y avait danger de mort. La coutume s’est modifiée de nos jours, et le bébé est nettoyé dès sa naissance, tandis qu’on passe des gâteaux aux femmes qui assistent la mère ou viennent la féliciter.

C’est même alors le défilé des invités qui commence, invités de tous âges, dont ne sont pas exclus, comme au XVII° siècle, ceux qui n’ont pas treize ans révolus. Il ne semble pas non plus que le chiffre de dix, fixé dans les temps passés comme nombre minimum d’invités, soit toujours observé.

Ces règles anciennes sont bien oubliées et on se préoccupe moins d’elles que de se réjouir en commun de l’heureux événement (2).

A ce moment, ou bien un ou plusieurs mois après, (il n’y a pas de règle), on donne aux filles leurs prénoms qui sont tirés, soit de la Bible, soit tout simplement des vocabulaires espagnol et arabe.

De la sorte, les noms d'Esther, Rachel, Sara, Rébecca, etc.,

se trouvent mélangés à ceux de Sol (soleil), Sulica (petit soleil), Estrella (étoile), Freha (joie), Zahra (fleur),Sultana (reine), Messoda (fortunée), Johra (perle), etc.

Ces noms se donnent sans cérémonie chez les pauvres, ou au cours d’une petite fête de famille à laquelle assiste le Rabbin, chez les gens aisés.

L’imposition d’un prénom aux garçons a lieu un peu plus tard après la circoncision, cette cérémonie tant en vénération chez les Juifs ! Pour rien au monde on ne l’omettrait, quelle que soit la santé de l’enfant, bien qu’on commettrait une erreur en supposant que la vie de ce dernier, si précieuse pour le bonheur d’un ménage, ne compte pas en comparaison de l’importance du rite qu’on exécute fidèlement pour obéir aux prescriptions que Dieu fit à Abraham :

« Et vous circoncirez votre chair et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. A l'âge de huit jours tout mâle sera circoncis parmi vous dans vos générations ».

A ce commandement s’ajoutent, comme on le sait, des menaces :

« L'incirconcis, le mâle qui ne se circoncira pas dans sa chair sera retranché d'entre les peuples, il a violé notre alliance (3) ».

(1) En hébreu.

(2) Un de nos informateurs nous a assuré qu’après la naissance de l'enfant, on traçait des cercles dans la chambre avec un grand couteau et qu’on inscrivait dans ces cercles certains mots. Il nous a dit également que pour annoncer la naissance on faisait des petits cartons sur lesquels on inscrivait le nom de i enfant et que ce carton servait ensuite d'amulette.

(3) Genèse, ch. VII

AU MELLAH

JOSEPH GOULVEN: Les MELLAHS de Rabat-Salé. PAGE 9.

Et n’est-ce pas l’Éternel qui a dit encore à Moïse et à Aaron : « Nul incirconcis ne mangera la Pâque. Quand un étranger séjournera chez toi et voudra faire la Pâque à l’Éternel, que tout mâle qui lui appartient soit circoncis et alors il s’approchera pour la faire et il sera comme celui qui est né au pays (1).»

En conformité de ces ordres, les Juifs de Rabat-Salé circoncisent toujours leurs enfants, au plus tard le huitième jour après leur naissance (2).

La cérémonie se fait indifféremment à la maison ou à la synagogue, mais donne lieu à Rabat-Salé à une coutume spéciale (3).

Dès la veille, en effet, les femmes viennent visiter leur amie avec laquelle elles passent gaiement la nuit pour la consoler, dit Addison, des peines que son fils endurera au moment de la circoncision et pour empêcher les maux auxquels les femmes dans son état peuvent être sujettes la septième nuit après leur délivrance.

La cérémonie, dite mêla, qui nécessite certains apprêts, attire beaucoup de monde. On vient d’assez bonne heure, vers huit ou neuf heures, après la prière du matin, parce qu’à ce moment l’enfant, reposé par le sommeil nocturne, est supposé devoir être calme et patient.

Photo rajoutée. Une cérémonie de circoncision à Fés en 1948.

La cérémonie dure une demi-heure et nécessite la présence de certains personnages, à savoir :

1° Le nouveau-né qui doit être présenté dans un état de propreté parfaite, à tel point que s’il vient de se salir au moment de la circoncision, on doit aller le baigner de nouveau ;

2° L’opérateur, appelé mohel, qui gagne sa réputation d’habileté en faisant son apprentissage sur les indigents (auxquels il donne quelques sous pour les remercier de l’adresse qu’ils lui permettent d’acquérir). La circoncision étant gratuite, pour les riches comme pour les pauvres, le mohel n'est pas payé en cette circonstance.

(1) Exode, ch. XII.— Du temps d’Addison (XVII° siècle), les parents qui ne pratiquaient pas la circoncision étaient excommuniés. Les Juifs nés dans un pays où ce rite n'était pas toléré devaient se faire circoncire en arrivant au Maroc.

(2) Si un enfant est bien maladie on le circoncit avant le 8e jour sans plus attendre, afin de lui donner un nom et de demander à Dieu de ne pas l’oublier à la Résurrection.

(3) Pour 1a circonstance, la maison est décorée de riches broderies et de tentures empruntées à la synagogue. Parfois on y apporte les sepharim ou Rouleaux de la Loi.

Comme marque de sa profession, il garde l’ongle du pouce pointu et long ;

3° Le parrain, qui doit tenir l’enfant pendant l’opération.

Tout le monde peut être parrain ; le rôle est vendu aux enchères séance tenante et c’est le plus offrant qui le remplit. La fonction est très recherchée parce qu’elle est considérée comme une bonne action (mitzva), mais elle est assez coûteuse car les offrandes, qui varient suivant l’époque de l’année et la fortune du parrain, peuvent être élevées de prix.

C’est ainsi qu’à Rabat, lors du Youm Kippour, un enfant a été tenu pour deux cent cinquante francs. Normalement on paye cent francs. Cet argent est versé soit à la synagogue que fréquente le père du nouveau-né, soit à la caisse des pauvres, soit même aux propres parents si ce sont des malheureux (1).

4° le Rabbin qui bénit le vin et donne un caractère religieux et authentique à la circoncision.

Photo rajoutée. Clinique de l'OSE - Casablanca 1950.

La cérémonie commence dans la maison lorsque le père rentre de la synagogue en compagnie des invités (2). Aussitôt on entonne un chant hébraïque de circonstance et on amène l’enfant au parrain qui est perché sur un siège élevé que la communauté Israélite prête aux familles, riches ou pauvres ; c’est le « Kissé Eliahou » ou « Siège d’Elie ».

Avant d’opérer, le mohel remercie Dieu d’avoir donné la circoncision aux Israélites; puis il fait son office d’un coup de rasoir, tandis que le père, ou un parent si le père est absent, bénit l’Eternel, Roi du monde, son Dieu, d’avoir fait participer l’enfant à l’alliance de son père Abraham.

Photo rajoutée. Une circoncision à la synagogue.

Les invités chantent en chœur le Bibrit-dam qui fait allusion à la circoncision et à sa signification. Le plateau de sable que le mohel a près de lui signifie que la postérité de l’enfant doit être aussi nombreuse que les grains de sable.

Il soigne la plaie par succion avec du rhum ou de l’eau-de-vie et arrête l’hémorragie avec un « balsamon » (3) ; il recouvre ensuite la plaie avec un bandage et prie pour que l'enfant vive et voit ses enfants subir le même rite, pour qu'il observe la Loi et commette des bonnes actions.

(1) En pratique le premier garçon est tenu d’ordinaire par le père de la femme, le second par celui du mari. Parfois le rôle de parrain est rempli par un étranger qui n’aura même plus l’occasion de revenir dans la maison. Il n’y a pas de marraine.

(2) Les femmes assistent à l’opération ; mais de loin sans se mêler aux hommes.

(3) Il y a quelques années on faisait à Salé la mixture suivante : on brûlait des feuilles de palmier nain et on en délayait la cendre dans de l’huile. La pâte ainsi obtenue était aromatisée et c’est tout ce mélange qu’on appliquait sur la plaie. Le mohel vient voir son petit malade pendant trois ou quatre jours.

Le rabbin prend alors un verre de vin et remercie Dieu d’avoir créé la vigne à laquelle il a donné un pouvoir nutritif, puis trempant le petit doigt de la main gauche trois fois dans le vin, il en verse des gouttes dans la bouche du nouveau-né et le donne à goûter à l’assistance.

Après avoir de nouveau remercié Dieu, le rabbin prend l’enfant des mains du parrain et lui donne le prénom désigné par les parents, en priant pour que ce nom lui soit un gage de vie prospère, au cours de laquelle il fera la joie de sa famille et sera un observateur zélé de la Loi.

Les prénoms pour les garçons sont tantôt bibliques, tels :

Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Salomon, David, Elie, etc...,

tantôt arabes, tels : Haïm (vie), Messod (fortuné), Mohlouf(René), etc...

L’enfant qui d’après la coutume ne porte jamais le nom de son père, reçoit ordinairement celui d’un grand-père défunt.

Après l’opération un petit festin réunit les assistants et ceux-ci s’en vont après avoir dit aux parents « Bessiman tob », «que cela soit de bon augure ! ». Mais la fête ne se termine vraiment qu’après le banquet au cours duquel les invités chantent des poésies longues et compliquées qui exaltent la circoncision, Dieu, la foi, etc...

Ici encore pour protéger l’enfant contre les mauvais esprits, on a eu soin de dessiner sur les murs de la chambre des mains en noir et d’appliquer des papiers couverts d’inscriptions bibliques sur les portes.

Lorsque la circoncision est pratiquée à la synagogue, elle se fait avec un plus grand cérémonial. Autrefois l’enfant était accompagné par des jeunes garçons qui portaient l’un une torche à douze lumières pour représenter les douze tribus d’Israël, l’autre un plat de sable, un troisième un instrument de circoncision, un quatrième de l’huile, des chiffons et parfois un cordial pour l’enfant.

A la porte de la synagogue, le grand-père (Baal Bérith) venait recevoir le nouveau-né que l’on accueillait en disant « Béni soit celui qui vient ». Puis la cérémonie s’effectuait selon les rites que nous venons de rapporter et qui sont en usage aujourd’hui à Rabat-Salé.

Tels sont les joies, fêtes et rites qui entourent au Mellah la venue à un homme dans la vie et son admission dans les rangs du peuple élu. Mais il existe encore une coutume très ancienne qui commémorait le temps où durant une nuit les aînés des familles furent tués en Egypte, à l’exception toutefois des Israélites. On la suit à Rabat et à Salé, où d’après M. Naciry, on simule le rapt de l’aîné des enfants par un « Cohen ».

JOSEPH GOULVEN: Les MELLAHS de Rabat-Salé. PAGE 10.

Lors de la naissance, le mari fait appeler chez lui un des notables du Mellah ainsi que la Habla. Un colloque s’engage entre la mère et le notable qui lui pose certaines questions :

« À quelle époque as-tu eu ton enfant ? — Est-ce ton premier ? — Est-il bien de ton époux Un Tel ? — N’as-tu jamais eu d’autres enfants? » etc., etc...

La jeune mère répond à ces questions en présence de la matrone qui est prise à témoin ; puis le notable continue :

« Peux-tu me donner ce garçon afin qu’il soit mon enfant ?

«Oui», déclare la mère.

Mais le notable insiste sur cette dernière demande de manière à s’assurer que la mère ne pourra pas se rétracter par la suite ni reprendre l’enfant sous aucun prétexte, puis ajoute :

« Je le laisse chez toi jusqu’à ce que je te demande de me le livrer plus tard. » Sur quoi il se retire.

Le trente et unième jour après la naissance, à Rabat, (une quarantaine de jours après à Salé), le père donne une petite fête à laquelle assistent 1a matrone et le notable ou un « Cohen ».

Pour la circonstance la maison est décorée du haut en bas et la maman a revêtu ses plus beaux atours, comme l’ont fait d’ailleurs tous les invités. Le notable reprend les questions précédentes auxquelles la mère doit donner les mêmes réponses, et réclame l’enfant.

La mère doit le lui remettre sans hésitation. Se plaçant alors au milieu des convives et, prenant l’enfant sur son sein, le notable récite des psaumes rituels que les assistants répètent en chœur. Au cours de cette psalmodie le père asperge de parfums et de fleurs tous ceux qui se trouvent à sa portée. Mais au moment où le notable se lève et simule de partir avec l'enfant, la scène devient pathétique devant l’émotion profonde que manifeste la mère à la crainte de voir disparaître son enfant.

Le père, qui de son côté bondit pour racheter son fils, offre comme rançon des bijoux en or ou en argent, des pierres précieuses, etc... et ce n’est qu’après les avoir acceptés que le notable rend l’enfant à sa mère.

La cérémonie se clôt sur des pâtisseries accompagnées de thé et de liqueurs.

Cet argent est destiné aux Juifs pauvres du Mellah. La fête doit, en principe, avoir lieu à l’heure précise où l’enfant est né, aussi bien à dix heures du matin si la naissance s’est produite à cette heure-là, qu'à onze heures du soir.

Les mamans n’en sont pas quittes avec cette coutume (1).

Et puisque nous parlons des mamans juives, nous pouvons rappeler ici les étranges théories qui circulent sur l’allaitement maternel. Inventées par les rabbins d’autrefois, elle ne doivent avoir pour but que de provoquer chez les mères l’aversion pour les nourrices étrangères. Déjà du temps d’Addison, on racontait que des hommes avaient pu nourrir miraculeusement leurs enfants à la mort de leurs femmes. Ce n’était qu’une invention pour forcer les mères à recourir à l’allaitement personnel. Mais que de règles à suivre en pareil cas !

(1) Nous avons entendu parler d’une autre fête du premier-né, ou bikhor, qui se pratiquerait rarement. Tandis que l'assistance est en prière» on fait entrer un ânon, en grande toilette, si l’on peut dire, tenu par une bride de soie. Des éclats de rire saluent son entrée et l'on ne reconduit l’anima! à l’écurie qu’après lui avoir ôté ses beaux harnais. Cet ânon doit être naturellement, lui aussi, un premier-né.