Date de création : 28.02.2014

Dernière mise à jour :

30.09.2025

19764 articles

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· JUIFS DU MONDE. HISTOIRE. PERSONNAGES. (3309)

· ROIS.PRINCES.LA COUR ROYALE DU MAROC (260)

· JUIFS. CAMPS DE LA MORT. NAZIS. SHOAH. (2370)

· CÉLÉBRITÉS. COMÉDIENS. ARTISTES. (28)

· 1-RÉCIT D'UNE ENFANCE A RABAT. (220)

· 6-TOUR DU MAROC EN 365 JOURS ET +.2013. (399)

· MELLAHS, ARTISANS ET VIE JUIVE AU MAROC. (252)

· CIMETIÈRES ET SAINTS JUIFS DU MAROC. (306)

· ANNÉES 60. ANNÉES YEYE. (303)

· ROTHSCHILD. FAMILLES. DESCENDANCES. (448)

j y étais en 80/82 , c était johnny qui recevait à l époque, smain y passait c était avant le petit théâtre d

Par Anonyme, le 28.09.2025

je te cherche depuis des années et j’espère que tu vas bien. tu as changé ton nom sur facebook, c’est pour

Par Anonyme, le 14.09.2025

merci pour votre blog. j'ai enfin trouvé des photos anciennes de rabat, où je suis née, alors que vous étiez d

Par Anonyme, le 11.09.2025

néné et les ombres ça vous parle ?????

Par Anonyme, le 01.09.2025

moi aussi connu mon premier wimpy en 1961 avec les parents, le restaurant du dimanche midi. élève à l'école bi

Par Anonyme, le 31.08.2025

· NABILLA BENATTIA.

· PRINCESSES ET PRINCES DU MAROC.

· LISTES DES PRÉNOMS HÉBRAÏQUES.

· PIERRES SUR LES TOMBES JUIVES ?

· LA CHANSON D'AUTREFOIS: TRABADJA LA MOUKERE.

· JEU DE NOTRE ENFANCE LA CARTE MAROCAINE: RONDA.

· ZAHIA DEHAR.

· PRINCESSE LALLA LATIFA HAMMOU DU MAROC.

· C’ÉTAIT LES DISCOTHÈQUES DE NOTRE JEUNESSE A PARIS.

· LES JUIFS CONNUS FRANCAIS.

· LA MAHIA EAU DE VIE MAROCAINE.

· LES FRERES ZEMMOUR. CRIMINELS JUIFS FRANCAIS.

· LE MARIAGE TRADITIONNEL AU MAROC.

· FEMMES INDIGÈNES POSANT NUES AU MAROC.

· LES EPOUSES DU ROI HASSAN II DU MAROC.

- · les ecoles d'aujourd'hui et d'autrefois au maroc

- · ecris ľécole d'autrefois au maroc

- · écoliers d autrefois

- · carte france céréales

- · ecolier d autrefois en maternelle

- · maroc ecole d'autrefois classe elementaire

- · noms niveau classes ecoles maroc autrefois

- · école d'autrefois au maroc

- · photo enfants d'autrefois

- · la tenue ecolier d autrefois

afrique amis art article background base belle blog bonne cadre carte center

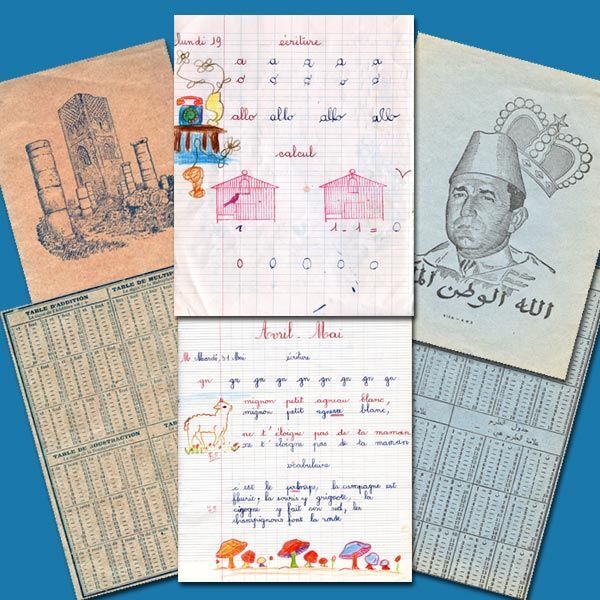

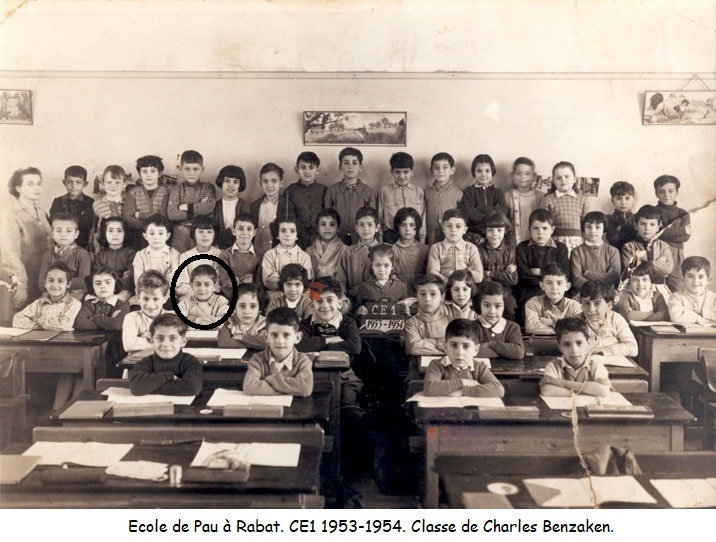

ECOLES D'AUTREFOIS DE NOTRE ENFANCE.

L'ECOLE D'AUTREFOIS.

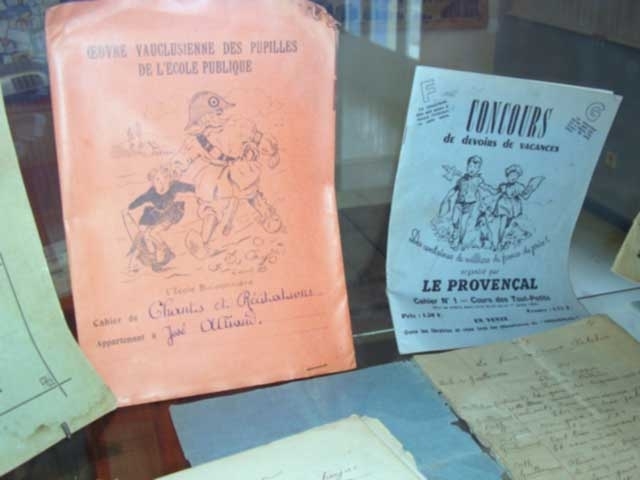

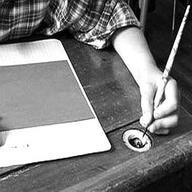

Plumes sergent-major, encriers remplis d’encre violette, buvards, ardoises et craies, trousses, cahiers, cartables et tabliers, jeux et livres d’enfants, bouliers, outils pour l’écolier et outils pour le maître, punitions et récompenses…

Dans les salles de classe d'autrefois, il y avait une bibliothèque, car les livres coûtaient très chers à cette époque et les enfants n'en avaient pas beaucoup chez eux.

Les tables et les bancs étaient attachés : c'étaient des pupitres. Dans une armoire, le maître gardait ce qui servait aux leçons de choses : les animaux empaillés, les mesures, ...

Pour réchauffer la classe, il y avait un poêle. Il fonctionnait avec des bûches. Il y avait une estrade où était installé le bureau du maître : la chaire. Elle était en hauteur pour mieux surveiller les élèves car ils étaient très nombreux.

Sur les murs, il y avait des cartes pour expliquer la géographie de la France, l'hygiène ou la morale, l'estrade et la chaire.

Autrefois, les cartables étaient en cuir : ils avaient deux grandes poches. Plus rarement ils avaient deux petites poches devant.

Les enfants écrivaient sur des cahiers avec des porte-plumes qu'ils rangeaient dans leur plumier. Sur les tables se trouvaient des encriers en verre ou en porcelaine.

Le matériel des élèves (cahiers, livres, et cartables) coûtait très cher.

Les élèves d'avant écrivaient mieux que maintenant. Il avait une plume (d'oie) pour écrire.

Les garçons portaient un béret, un pantalon court, une blouse noire ou grise, des galoches avec une semelle en bois et des clous en dessous des chaussures ; une pèlerine à capuche.

En 1900, les filles portaient une longue robe avec un tablier. Après la guerre, elles portaient une blouse et des galoches.

Le maître avait une blouse blanche ou noire, boutonnée devant, une chemise de couleur et une cravate noire.

Quand il faisait froid ou qu'il pleuvait, les enfants avaient une pèlerine à capuche.

Pendant la récréation, qui durait 30 minutes, les enfants jouaient aux billes, aux gendarmes et aux voleurs, aux castagnettes. Ils jouaient aussi au piou-piou (une sorte de pétanque avec des cailloux). Ils faisaient également des rondes.

Parfois, pendant la récréation, les élèves devaient aller chercher du bois à la mairie pour chauffer la classe.

BA HAMOU. Le gardien de l'école de Pau travaillait avant à l'école de Chellah à Rabat. 1955.

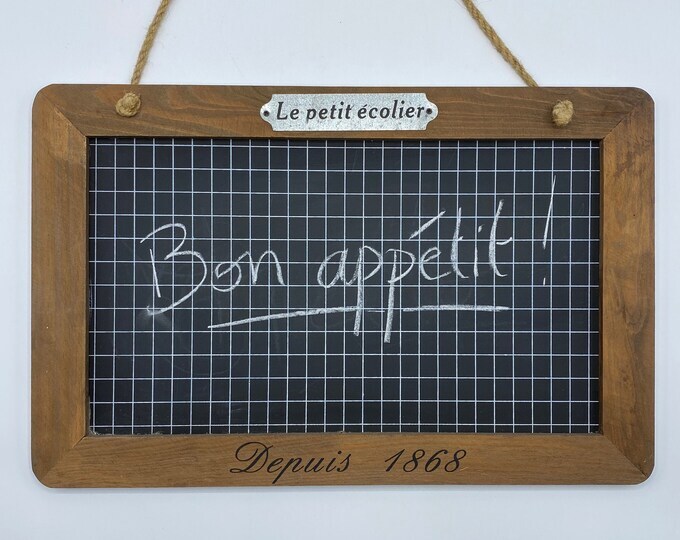

L'ARDOISE D'ECOLE DE NOTRE ENFANCE.

L'ardoise, la craie et l'éponge.

L'ardoise est une roche métamorphique issue d'une argile ayant subi un métamorphisme général faible.

Elle appartient à la famille des schistes à l'intérieur de laquelle elle se distingue par la qualité de son grain, très fin et homogène, et sa fissilité : sa capacité à se fendre en raison de sa schistosité dans le sens de la sédimentation.

Ces propriétés font qu'on peut l'utiliser comme matériau de couverture.

L'ardoise est résistante et sa couleur peut varier du blanc au noir, en passant par toutes sortes de gris, de rouges sombres et de verts.

Elle a un aspect lustré en raison de la présence de petits micas blancs embryonnaires (variété appelée séricite) issus de la transformation minéralogique des argiles en schistes ardoisiers.

L'ardoise de couverture peut être droite (rectangulaire) ou en forme d'écaille. Son épaisseur varie de 3 à 9 mm. Entre 20 et 40 mm, il s'agit de lauze, autre schiste plus massif et moins cisaillé.

La pose à l'ancienne est la pose au clou.

Fin xixe siècle, apparaît la pose sur crochet.

---

L'ardoise a été largement utilisée dans les écoles, sous forme de plaque mince, encadrée de bois, en tant que support d'écriture effaçable.

Outre la craie, le crayon d'ardoise, quelquefois appelé « touche », servait à écrire sur ces ardoises à écrire.

L'ardoise s'utilise en aménagement intérieur comme dallage ou comme plan de travail en cuisine ou salle de bains.

Dans la fabrication des billards, la table comprend une (ou plusieurs) plaque en ardoise assemblée sur un châssis métallique. Cette ardoise est rectifiée, opération de précision qui ajuste le plan au 20e de millimètre (gage de qualité du billard). Aucun autre matériau n'a pu remplacer à ce jour l'ardoise pour la qualité du roulement. La densité et l'effet de masse évitent les déformations de la table dans le temps.

L'ardoise est une tablette à écrire portable. Elle est d'abord en ardoise naturelle. Cette ardoise primitive est rapidement perfectionnée ; A l'époque des écoles mutuelles, on a imaginé de la fixer sur les tables de la classe en l'incrustant à fleur de bois, d'autres de l'enchâsser dans un petit cadre de bois pour la rendre plus portative et moins fragile.

Elle est employée à grande échelle dans les écoles du XIXe siècle, afin de permettre aux enfants de faire des exercices d’écriture, de calcul et de dessin, alors que le papier est coûteux. Les enfants des classes enfantines qui n'ont pas de table, la tiennent facilement sur leurs genoux. Elle comprend un trou pour attacher le tampon à effacer et des réglures d'un côté ou des deux côtés.

Trop lourde et fragile, elle est remplacée progressivement à partir de 1870, par une ardoise factice en carton dur recouvert d'un enduit ardoisé, en planchette noircie ou en plaque de tôle émaillée avant d'être plus récemment en matière synthétique. Elle devient plus durable avec un encadrement en bois ou en zinc.

Noire, elle devient blanche dans les années 70 avec utilisation du feutre de couleur effaçable.

Pour écrire, on utilise le crayon d'ardoise naturel ou factice nu ou sous bois. Le porte-crayon permet d'utiliser jusqu'au plus petit bout de crayon.

La craie ou une mine à ardoise fait de stéatite ou d’argile, facilement effaçable par un chiffon ou une éponge humide.

Trop dure, elle est remplacée par une mine tendre montée dans un porte-mine à viroles en cuivre qui permet de la maintenir.

LE TABLEAU D'ECOLE DE NOTRE ENFANCE.

Jusqu'au début du XIXe siècle, il n'y avait pas de grand tableau dans les salles de classe.

Le maître d'école communiquait uniquement par oral et chaque élève apportait une petite ardoise noire ou une tablette en bois sur laquelle il inscrivait le cours.

Quand, dans les années 1800, James Pillans, professeur de géographie, à Édimbourg, en Écosse, veut faire dessiner des cartes à ses élèves sur leurs minuscules ardoises, il comprend vite que ça ne va pas être pratique.

Il fait alors fabriquer un grand tableau en ardoise noire pour tracer des grandes cartes avec des craies de couleur.

En France, c'est François Guizot, ministre de l'Instruction publique, qui recommande l'usage du tableau en 1831. Il deviendra presque systématique avec l'instruction obligatoire après les lois Jules Ferry, en 1882.

Comment est-on passé du tableau noir au tableau vert ?

Le changement intervient dans les années 1960 lorsque les fabricants remplacent le traditionnel tableau en ardoise par un support en bois ou en liège recouverts d'acier émaillé.

Ce dernier offre une grande durabilité, ne se raye pas, ne casse pas, ; il est plus léger et donc plus facile à expédier. Le revêtement laisse aussi moins de traces de craie et permet de mieux faire ressortir les couleurs.

Enfin, il est aimanté, ce qui permet d'y accrocher des documents à l'aide de magnets. Pourquoi avoir choisi le vert plutôt que le rouge, le noir ou le violet ?

Il s'agit tout simplement d'un usage, le vert foncé mat étant jugé plus relaxant pour les yeux, notamment sous les éclairages néon des salles de classe.

Il s'agit toutefois d'une pure convention, la plupart des fabricants déclinant d'ailleurs leurs tableaux en différentes teintes (noir, vert, gris...).

LES CARTABLES D'ECOLE DE NOTRE ENFANCE.

Le cartable ou sacoche, gibecière, musette, serviette, est de cuir, de toile, en carton bouilli ou comme maintenant en plastique.

Il contient le matériel d’écriture rangé dans une trousse ou un plumier, l’ardoise, les livres et les cahiers ainsi que les trésors de l’écolier et tout le nécessaire des récréations.

Les premiers cartables sont comme leur contenu, légers. Souvent fabriqués par les parents ou un artisan du village, ils ont la forme d’une musette ou d’une gibecière, imitant les chasseurs. Portés en bandoulière, ils laissent les mains libres.

Dans les régions au climat rigoureux, il existe des cartables en bois : dans les Alpes par exemple, les enfants d’autrefois dévalaient l’hiver la pente vers l’école en s’asseyant sur la mallette en bois fabriquée par les parents, mallette qui leur servait à la fois de cartable et de luge ! Mais on trouve aussi les sacs les plus divers ou, pour les filles (car ils sont moins solides et ne résisteraient pas à des « jeux de garçons »), des paniers en osier.

Même si les sacs de fabrication familiale continuent d'exister, le cartable en carton bouilli est le grand succès de la communale de l’entre-deux-guerres. Solide et peu coûteux, il se cire et s’entretient comme du cuir. Il grandit pour s'adapter au plus grand livre, celui de géographie.

D'abord à bandoulière, il change petit à petit, pour se porter dans le dos, gagnant par-là deux passants aux épaules et évoluant vers sa forme actuelle, proche du sac à dos.

Dès l’entre-deux-guerres, certains cartables deviennent des supports publicitaires pour les grandes marques de chocolat et de biscuits : Poulain, Petit Lu… Mais le phénomène ne prend vraiment de l’ampleur qu’à partir des années 1980. Les cartables cessent alors d’être des objets anonymes pour devenir des produits de marques diverses. Les écoliers d’aujourd’hui deviennent les jouets de la publicité, payant plus cher un cartable devenu affiche.

LES PLUMIERS D'ECOLE DE NOTRE ENFANCE.

Les plumiers sont en bois ou en papier mâché ou carton bouilli (mélange de pâte à papier, d'huile de lin, de colle et de craie, trempé, macéré et bouilli, coulé et pressé dans des moules).

Aussi solides que le bois tout en étant beaucoup plus légers, et nettement moins coûteux à produire, les plumiers en carton bouilli sont recouverts de laque noire sur laquelle un décor est apposé par décalcomanie de motifs japonais très à la mode dans les années 1920/1930.

En bois, certains sont recouverts par des lettres et des filets d'or comme l'importante production de plumiers portant l'inscription « plumes et crayons » du début du XX° siècle.

Les trousses, avec 1, 2 ou 3 volets, bien garnies, sont signe de modernité dès 1935. Au début en cuir brut puis en cuir imitation peau de crocodile avant de laisser place au similicuir, elles permettent de contrôler le matériel scolaire des élèves d'un simple coup d'œil, chaque emplacement devant être garni de l'ustensile approprié. Plus moderne sont les trousses fourre-tout dans lesquelles s'entassent en vrac stylos, crayons, gomme…

Hier on ordonnait méticuleusement, aujourd'hui on fouille bruyamment !

LES PORTE PLUMES A L'ECOLE DE NOTRE ENFANCE.

Le porte-plume est un petit manche de bois, de métal, d'ivoire, de matières plastiques, ou de tout autre matériau, à l'extrémité duquel est insérée une plume, en général métallique, que l'on trempe dans l'encre pour écrire.

La plume tient en place soit enchâssée en force dans l'embout métallique, soit par un petit levier incorporé au porte-plume qui permet de la bloquer ou de la débloquer facilement.

Il est l'instrument indispensable de l'écolier pour l'écriture sur ses cahiers. Il a succédé à la plume d'oie à partir du second Empire.

Les villes touristiques ou balnéaires ont leur "modèle-souvenir" en os avant de devenir en matière plastique, avec illustration en couleurs sur le manche et vue microscopique dans le corps du porte-plume.

Le stylo-plume devenu bon marché et de qualité fait son apparition dans les trousses des élèves avec le Waterman Flash et X Pen, le Sheaffer 101, le Bayard Excelsior, le Parker Student… De plus, la cartouche plastique assure une totale sécurité.

Le stylo à bille remplace le porte-plume en 1965, procurant une écriture uniforme qui rompt avec la tradition calligraphique des pleins et des déliés.

Le père du stylo à bille est un hongrois Laszlo Jozsef Biro qui dépose son brevet en 1938. Le brevet est vendu à différentes grandes marques, mais aucune fabrication n'est satisfaisante. C'est seulement dans les années 1950 que des améliorations interviennent qui font du stylo un instrument pratique.

Le Bic Cristal lancée en 1952 par le baron Marcel Bich, est un crayon à bille qui reprend la forme d'un crayon à papier ; corps hexagonal plastique, un tube transparent terminé par un cône reproduisant la partie taillée du crayon. Le réservoir d'encre est translucide, afin de permettre le contrôle permanent du niveau. Capuchon et bouchon définissent la couleur.

Le tube, sert de sarbacane aux chahuteurs pour lancer les boulettes de papier mâché.

L'apparition des effaceurs dans les années 70 rend définitivement aisée l'utilisation du stylo puisque la correction devient possible.

En 1963, la société japonaise Pentel a l'idée d'intégrer une pointe-feutre acrylique dans un corps plastique. Le feutre apporte en plus de l'intensité et la luminosité de l'encre, une douceur et une souplesse d'écriture.

Dix ans plus tard, Pentel sort le Ball Pentel R50, le premier feutre à bille dont la pointe ne sèche pas.

LES PUPITRES ET ENCRIERS D'ECOLE DE NOTRE ENFANCE.

Plumes sergent-major, encriers remplis d’encre violette, buvards, ardoises et craies, trousses, cahiers, cartables et tabliers, jeux et livres d’enfants, bouliers, outils pour l’écolier et outils pour le maître, punitions et récompenses…

L’encrier a disparu des écoles dans les années 1970.

Un encrier, qu’est-ce que c’est ? Peu d’écoliers d’aujourd’hui pourraient sans doute répondre à cette question. L’encrier ne remonte pourtant pas à l’époque des plumes d’oie. Il n’a disparu des écoles que dans les années 1970, les stylos Bic ayant été autorisés en 1965. Tous les grands-parents d’aujourd’hui en ont utilisé dans leur enfance.

Les premiers encriers. Il n’y avait pas d’encriers à l’école au début, chaque élève devait apporter le sien. Pour empêcher l’encre de couler sur le trajet, ces encriers portatifs, en plomb, en verre ou en corne, étaient fermés avec des couvercles vissés ou des bouchons en liège. Comme cela n’évitait pas toujours les catastrophes, un inspecteur lorrain suggéra que ce soit l’école qui fournisse l’encre et que des « encriers scolaires » soient fixés aux pupitres. Cette idée simple se généralisa très vite. Ces encriers fixes encastrés dans les tables étaient d’abord de petits gobelets en plomb ou en étain, puis les matières se multiplièrent : porcelaine, faïence, verre, bakélite ou terre cuite. Au début, les tables portaient seulement un encrier central, entre les deux élèves. Mais, comme celui qui était à droite ne pouvait pas l’atteindre facilement (sauf s’il était gaucher), on incrusta finalement deux encriers par table.

Avec quelle encre ? L’encre noire corrodant le bec des plumes de fer et s’abîmant très rapidement, on finit par utiliser des encres de couleur bleue ou violette, de meilleure qualité et de bonne tenue dans le temps. C’était le maître qui remplissait les encriers en circulant avec une bouteille à entonnoir. Pendant longtemps, c’était lui qui fabriquait l’encre pour toute sa classe. Sa préparation était une alchimie savante et les recettes multiples. « Pour faire l’encre noire ordinaire, prenez quatre parties en poids de noix de galle, une de bois de campêche, deux de sulfate de fer, deux de gomme arabique. Broyez le tout dans un mortier et jetez dans 64 à 70 parties d’eau. Faites bouillir et tirez au clair. » (50 sortes d’écriture, Hachette, 1834).

Le pupitre ou table-banc d'écolier à l'origine du mobilier scolaire L'assise et la table de ce meuble d'école sont volontairement attachés pour des raisons pratiques, techniques, économiques.

LES BUVARDS D'ECOLE DE NOTRE ENFANCE.

L'apparition des premiers buvards remonteraient à la fin du XIXème siècle. Le papier buvard serait né suite à d'une erreur, celle d'un ouvrier qui aurait omis de mettre de la colle lors de la conception de la pâte à papier.

Les propriétés absorbantes du support ainsi créé auraient été immédiatement repérées et très vite appréciées par les utilisateurs du premier objet manufacturé jetable : la plume d’écriture.

Le buvard était en effet très utile pour « éponger » l'excès d'encre déposé lors de l'écriture à la plume.

Dans d'autres cas, les buvards pouvaient également servir de sous-mains pour éviter de salir ou de corner les feuilles des cahiers

. Etant toujours placés devant les yeux des écoliers et de leurs parents, les buvards furent rapidement utilisés comme supports publicitaires.

Une très grande quantité de buvards furent imprimés peu après la 2ème Guerre Mondiale. Ce n'est qu'au cours des années 70 que le déclin du buvard fut amorcé avec l'apparition du stylo à bille.

La majorité des écoles primaires n’obligent plus l’utilisation du stylo plume.

A mon époque, ce dernier était largement utilisé pour écrire sur nos cahiers d’écolier et j’utilisais aussi un papier buvard.

Le buvard est un papier absorbant qui permettait d’éponger l’encre des stylo plume. Souvent, les poils du papier venait s’accumuler sur la pointe du plume pour former des petites boules d’encre et ça faisait de grosses taches si on ne les enlevaient pas. On utilisait donc le papier buvard pour éponger ces genres de tâches et autres grosses gouttes malvenues.

J’ai surtout connu des buvards roses que j’utilisais aussi comme règle pour écrire droit. Et la marque que j’aimais bien c’était les Canson.

Je me souviens avoir souvent balancé des grands coups de stylo plume sur le papier buvard, histoire de faire de belles traces d’encre.

Ca soulageait pendant les périodes de stress.

LE PUPITRE DU MAITRE D'ECOLE DE NOTRE ENFANCE.

De forme d’une grande écritoire sur pieds jusqu’au xixe siècle, il devint un bureau plat avec une partie rangement à tiroir sur le côté.

Monté sur une estrade, plate-forme de bois à environ 25 cm du sol, il permettait à l’enseignant (le maître) de dominer la classe.

LES CAHIERS D'ECOLE DE NOTRE ENFANCE.

Bonne nouvelle !

Cette fourniture scolaire, chère à notre enfance et de tradition française, n’est pas près de disparaître. Pour le bonheur des petits et des grands.

Avec son lignage particulier, sa marge rouge discrète à gauche, et son papier lisse sur lequel la bille ou la plume glisse sans accrocher, le cahier scolaire est une tradition française. Basé dans la petite ville d’Étival-Clairefontaine, dans les Vosges, le papetier Clairefontaine en est le spécialiste.

Son seul concurrent, Hamelin (marque Oxford), est installé sur les côtes de Normandie. Descendant de l’inventeur du cahier actuel, Guillaume Nusse, le patron de Clairefontaine, souligne l’importance de la qualité dans le choix des modèles lors de la rentrée. Tout commence par le papier. « Il ne doit pas “buvarder”, c’est-à-dire trop s’imbiber d’encre mais en être suffisamment “amoureux”, c’est-à-dire l’accrocher, pour que l’écriture se forme sans bavure. »

Les deux fabricants français achètent de la pâte à papier sur le marché mondial. Dans son usine, sur les bords de la Moselle, où Clairefontaine fabrique 120 000 cahiers par jour, la pâte arrive sous forme de ballots de plusieurs dizaines de kilos. Diluée dans l’eau, elle est additionnée de carbonate de calcium et de kaolin pour la blanchir et la rendre plus résistante, et de colle pour lui donner de la tenue. Elle est ensuite projetée sous forme de nappe pour former la future feuille.

Celle-ci contient encore 99 % d’eau qui est éliminée par gravitation et pressage, puis sur des cylindres chauffés. À la sortie, le papier est imprégné d’amidon pour améliorer son imprimabilité, et satiné (secret de fabrication de Clairefontaine), ce qui donne de l’éclat à la feuille. Le papier pèse généralement 90 g/m2, ou de 65 à 80 g/m2 pour les modèles d’entrée de gamme. Il est mis sur des rouleaux géants, qui sont découpés en bobines filles de la largeur finale des cahiers. Ces bobines seront déroulées pour alimenter une machine en ligne jusqu’au cahier final.